En direct de Rio + 20 avec Bizi! et ELA, les Aquitains du Sommet des peuples

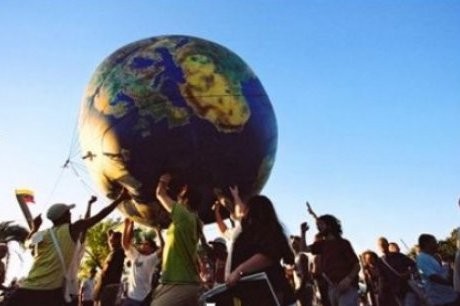

La délégation de Bizi! et d'ELA au Sommet des peuples de Rio +20, 19 juin 2012. Photo DR

Aussi étrange que cela puisse paraître, la vie de la planète cette semaine ne se résume pas au foot et à l'Euro 2012 et tout le monde n'a pas enterré le Sommet du développement durable de Rio avant même qu'il n'ait commencé. En Aquitaine, il existe même des écolos hyper motivés, prêts à faire le voyage jusqu'à Rio pour se faire entendre et apporter leur pierre à la construction de la préservation de notre maison commune, la Terre.

Tel est le cas de l'association basque altermondialiste Bizi! et du syndicat ELA, qui ont envoyé une délégation basque au Sommet des peuples à Rio. Arrivés le lundi 18 juin au Brésil, ses membres, Mikel Noval, Saioa Igeregi, Ainhara Plazaola et Barth Camesdescasse ont eu le vrai courage de renoncer aux délices de la plage de Copacabana pour participer studieusement à toutes les réunions et rencontres prévues. Total respect.

Chaînes humaines au Pays Basque

Une chaîne humaine de 350 personnes à Biarritz, le 20 juin 2012, pour la justice sociale et écologique. Photo DR Bizi

Le 20 juin, jour de l'ouverture du Sommet des chefs d'Etat, la délégation basque participait ainsi à l'assemblée plénière du Sommet des peuples sur les causes structurelles des crises sociales et écologiques. Mais Rio, pour les OGN et les associations, ce sont aussi des actions symboliques, destinées à interpeller l'opinion et à peser sur les négociations officielles. Elles se déroulent bien sûr au Brésil, en marge du Sommet officiel, mais également simultanément à travers toute la planète.

Ainsi, au Pays Basque, à Biarritz (photo ci-dessus) et à Bilbao (photo ci-contre), des chaînes humaines se sont formées mercredi 20 juin à 19 h, à l'occasion de l'ouverture officielle de la Conférence de l'ONU Rio+20. Histoire de rappeler aux grands de ce monde qu'ils ne peuvent pas être les seuls à décider de l'avenir de la planète et de l'humanité.

Ainsi, au Pays Basque, à Biarritz (photo ci-dessus) et à Bilbao (photo ci-contre), des chaînes humaines se sont formées mercredi 20 juin à 19 h, à l'occasion de l'ouverture officielle de la Conférence de l'ONU Rio+20. Histoire de rappeler aux grands de ce monde qu'ils ne peuvent pas être les seuls à décider de l'avenir de la planète et de l'humanité.

Rio comme si vous y étiez : une rencontre en duplex vidéo avec Bizi!

Quant à Bizi!, décidément au top de la forme, elle organise aujourd'hui à Bilbao et à Bayonne une rencontre en duplex vidéo en direct du sommet des Peuples de Rio et invite toutes les personnes intéressées à la suivre, à 16 h tapantes. Heure française. L'idée étant bien sûr non seulement d'écouter les témoignages des membres de la délégation basque présente à Rio, mais de pouvoir aussi leur poser des questions sur les travaux du Sommet des peuples. Plus de 18.000 personnes y participent chaque jour depuis le 15 juin et travailleront jusqu'au 23 juin à essayer de poser les fondements d’une véritable transition vers des sociétés écologiques, diverses, justes et soutenables. Et ce, à travers plus de 600 ateliers thématiques et des Assemblées plénières. Il y a donc de quoi raconter... Sacré boulot et sacré voyage que celui de Bizi!.

►FICHE PRATIQUE

- Où et quand assister au duplex vidéo organisé par Bizi! ?

Aujourd'hui à Bayonne à partir de 16H00 précises (pendant une demi-heure à une heure selon les questions), au local de la Fondation Manu Robles-Arangiz, 20 rue des Cordeliers dans le Petit Bayonne.

►PLUS D'INFO

- Le site de Bizi! : cliquer ICI

- Le site du syndicat basque ELA : cliquer ICI

- Le site du Sommet des peuples de Rio : cliquer ICI

La prise de conscience de la nécessité qu'il y a à préserver le monde dans lequel nous vivons, en revoyant à la sobriété nos modes de consommation et de croissance, s'est faite dans les années 70, avec la première

La prise de conscience de la nécessité qu'il y a à préserver le monde dans lequel nous vivons, en revoyant à la sobriété nos modes de consommation et de croissance, s'est faite dans les années 70, avec la première