Coter la nature en Bourse peut-il vraiment sauver la planète ? Ce soir, une enquête explosive d'ARTE lance le débat

Combien coûte la forêt amazonienne ? Photo ARTE

"Comme la liberté, l'amour ou encore la beauté, la nature "n'a pas de prix". Oui, mais pourtant, elle a de la valeur... Financiariser la nature en calculant sa valeur économique pour la confier aux banques est-elle une - la - solution pour la préserver des dégradations que lui infligent les activités humaines ?" Ce pourrait être un bon sujet de philo au bac et, a priori, l'idée pourrait sembler séduisante. Pourtant, rien n'est moins sûr, comme le montre l'enquête particulièrement fouillée de Sandrine Feydel et Denis Delestrac, "Nature, le nouvel eldorado de la finance", diffusé ce soir sur Arte.

Et si les marchés économiques et financiers pouvaient sauver la nature ?

Réchauffement climatique, extinction des espèces, épuisement des ressources naturelles : autant de crises environnementales majeures, provoquées par l'industrialisation, la mondialisation et la course au profit généralisé, que les marchés ont justement contribué à provoquer. Pourtant, les mondes de l'économie et de la finance prétendent renverser la tendance et sauver la planète en la protégeant à leur façon, c'est-à-dire avec de l'argent. Interrogeant financiers, experts et penseurs, le film refuse les idées reçues et confronte les points de vue antagonistes et multiplie les exemples concrets de populations et milieux naturels menacés par ces nouvelles pratiques.

"Etre compté, pour pouvoir compter"

Quelle est la valeur d'une plante, d'un mammifère, d'une plage, de l'air que nous respirons ? Se poser la question est loin d'être absurde. Comme le pointe l'ancien ministre écologiste Pascal Canfin : "Ce qui n'est pas compté ne compte pas". Les abeilles sont bonnes filles, fait remarquer de son côté l'économiste et banquier indien Pavan Sukhdev (à gauche sur la photo), ardent défenseur du marché de l'"économie verte". Elles bossent comme des folles, gratuitement, pour polliniser nos champs, faire vivre la biodiversité et nous donner à manger. Un "service naturel" que l'on ne cherche même pas à estimer, tant qu'on est dans l'"abondance naturelle". Jusqu'au jour où il n'y a plus d'abeilles et où, comme aux Etats-Unis on doit les louer auprès de quelques apiculteurs, nouveaux rois du pétrole, pour polliniser les cultures. "Si la pollinisation était payante, conclut Sukhdev, la facture serait de 200 milliards de dollars...". Combien valent les pluies des forêts d'Amazonie, poursuit-il ? 240 milliards de dollars, si l'on inclut l'agriculture, l'air que nous respirons et que fabrique le poumon vert de la planète...

Quelle est la valeur d'une plante, d'un mammifère, d'une plage, de l'air que nous respirons ? Se poser la question est loin d'être absurde. Comme le pointe l'ancien ministre écologiste Pascal Canfin : "Ce qui n'est pas compté ne compte pas". Les abeilles sont bonnes filles, fait remarquer de son côté l'économiste et banquier indien Pavan Sukhdev (à gauche sur la photo), ardent défenseur du marché de l'"économie verte". Elles bossent comme des folles, gratuitement, pour polliniser nos champs, faire vivre la biodiversité et nous donner à manger. Un "service naturel" que l'on ne cherche même pas à estimer, tant qu'on est dans l'"abondance naturelle". Jusqu'au jour où il n'y a plus d'abeilles et où, comme aux Etats-Unis on doit les louer auprès de quelques apiculteurs, nouveaux rois du pétrole, pour polliniser les cultures. "Si la pollinisation était payante, conclut Sukhdev, la facture serait de 200 milliards de dollars...". Combien valent les pluies des forêts d'Amazonie, poursuit-il ? 240 milliards de dollars, si l'on inclut l'agriculture, l'air que nous respirons et que fabrique le poumon vert de la planète...

La nature peut-elle devenir un produit bancaire ?

Pour autant, les forêts détruites, les cactus, les mouches, les lézards ou encore les ours blanc en voie de disparition, peuvent-ils devenir des produits bancaires ? Aussi délirant que cela puisse paraître, c'est bien pourtant déjà ce qui est en train de se passer, avec l'émergence d'un nouveau marché, celui de la protection environnementale qui ne cesse de croître depuis les années 1970. Encore embryonnaire il y a quelques années, ce marché financier qui s'appuie sur le coût attribué à la nature par de plus en plus de sociétés financières ou d'assurances, parfois précédées par les économistes, serait même, aujourd'hui, l'un des plus prometteurs en terme de profit.

Pour autant, les forêts détruites, les cactus, les mouches, les lézards ou encore les ours blanc en voie de disparition, peuvent-ils devenir des produits bancaires ? Aussi délirant que cela puisse paraître, c'est bien pourtant déjà ce qui est en train de se passer, avec l'émergence d'un nouveau marché, celui de la protection environnementale qui ne cesse de croître depuis les années 1970. Encore embryonnaire il y a quelques années, ce marché financier qui s'appuie sur le coût attribué à la nature par de plus en plus de sociétés financières ou d'assurances, parfois précédées par les économistes, serait même, aujourd'hui, l'un des plus prometteurs en terme de profit.

L'offre et la demande

Jusqu'ici, l'"invisibilité économique" de la nature ne jouait pas en sa faveur : les marchés n'aiment ni l'abondance ni la gratuité. Mais avec la raréfaction des ressources et la disparition programmée de certaines espèces, l'équation a changé. Plus personne ne pourra faire d'affaires dans une planète morte : la loi de l'offre et de la demande peut maintenant s'appliquer aux richesses naturelles. Ainsi, des banques et des fonds d'investissements, pourtant responsables de la dernière crise financière en date - la crise des subprimes, qui a ruiné et mis à la rue des millions de gens - achètent d'immenses zones naturelles riches en espèces animales et végétales menacées.

Actions "crevettes"

Monétarisées et financiarisées, ces réserves sont ensuite transformées en produits boursiers possiblement spéculatifs. Aujourd'hui, 700 bio-banques s'occupent du marché des espèces en voie de disparition. Sur la place du Marché des écosystèmes qui a pignon sur rue à Washington, on peut donc acheter des actions "mouche", "orang-outan" ou "saumon". Et, en investissant dans ces titres, les entreprises polluantes obtiennent des "certificats de bonne conduite" qui les dispensent de suspendre leurs activités les plus néfastes... Comment ? C'est tout simple. Je veux construire sur le littoral un supermarché qui va détruire l'habitat d'une espèce de crevette en voie de disparition ? Pour me dédouaner de ce dégât environnemental, j'achète des actions "crevettes" auprès de la bio-banque adéquate. En clair, je recours à la loi du marché adapté aux espèces en danger.

Le "marché des écosystèmes"

Si l'on creuse avec Denis Delestrade et Sandrine Feydeles derrière l'éco-financier paradis vert que veut nous promettre la Bourse verte des bio-banques, les problèmes de toutes sortes - éthiques, biologique, financiers et économiques - sont pourtant si nombreux à surgir qu'il ne sera nullement besoin de créer des actions pour éviter leur extinction... En voici un échantillon. Qui va déterminer le prix des espèces ? Selon quel critère l'ours blanc vaudrait-il plus cher et serait-il plus important à protéger que d'autres espèces ? Si les choses tournent mal en Bourse, quelle assurance contre le risque, alors que les sociétés ne s'engagent que pour 50 ans ? Et enfin, comment contrer les dérives du système qui peuvent s'avérer encore plus néfastes pour la nature que les maux qu'il prétend soigner ? Faire payer les multinationales en leur délivrant des certificats, au lieu de permettre de sauver des espèces menacer, ne finirait-il pas plutôt par leur décerner un "permis de tuer la nature", comme le dénonce Pablo Solon, ancien ambassadeur de Bolivie à l'ONU (photo ci-dessus) ?

Si l'on creuse avec Denis Delestrade et Sandrine Feydeles derrière l'éco-financier paradis vert que veut nous promettre la Bourse verte des bio-banques, les problèmes de toutes sortes - éthiques, biologique, financiers et économiques - sont pourtant si nombreux à surgir qu'il ne sera nullement besoin de créer des actions pour éviter leur extinction... En voici un échantillon. Qui va déterminer le prix des espèces ? Selon quel critère l'ours blanc vaudrait-il plus cher et serait-il plus important à protéger que d'autres espèces ? Si les choses tournent mal en Bourse, quelle assurance contre le risque, alors que les sociétés ne s'engagent que pour 50 ans ? Et enfin, comment contrer les dérives du système qui peuvent s'avérer encore plus néfastes pour la nature que les maux qu'il prétend soigner ? Faire payer les multinationales en leur délivrant des certificats, au lieu de permettre de sauver des espèces menacer, ne finirait-il pas plutôt par leur décerner un "permis de tuer la nature", comme le dénonce Pablo Solon, ancien ambassadeur de Bolivie à l'ONU (photo ci-dessus) ?

Les limites du "droit à polluer"

Qualifié de "droit à polluer" par certains, le marché du carbone, issu du protocole de Kyoto, illustre parfaitement les dérives du fameux marché des écosystèmes. Pour faire simple, les crédits carbone non utilisés par A peuvent être revendus à B qui peut soit les utiliser, soit investir dans des industries renouvelables dans les pays du Sud, en développement. Ainsi, en Afrique et en Ouganda, où le Nord qui préfère payer plutôt que de changer ses modes de vie, plante l'équivalent d'arbres pour stocker le carbone qu'il émet, au lien de réduire les pollutions de ses industries. Premier constat : les chiffres du mécanisme qui permet de continuer à brûler les énergies fossiles sont loin de tomber juste. Autre aberration, si un nouveau métier a émergé en Afrique, celui qui consiste à évaluer le volume de stockage du carbone dans les arbres, les paysans ougandais se voient privés manu militari de leurs terres et ne peuvent plus les cultiver pour se nourrir. Le Sud est-il destiné à devenir une "méga forêt" pour que le Nord puisse continuer à polluer ? Pour les associations qui défendent les populations indigènes, il s'agit d'une véritable forme de génocide contemporain. Sans compter que le marché du carbone s'est déjà effondré...

Qualifié de "droit à polluer" par certains, le marché du carbone, issu du protocole de Kyoto, illustre parfaitement les dérives du fameux marché des écosystèmes. Pour faire simple, les crédits carbone non utilisés par A peuvent être revendus à B qui peut soit les utiliser, soit investir dans des industries renouvelables dans les pays du Sud, en développement. Ainsi, en Afrique et en Ouganda, où le Nord qui préfère payer plutôt que de changer ses modes de vie, plante l'équivalent d'arbres pour stocker le carbone qu'il émet, au lien de réduire les pollutions de ses industries. Premier constat : les chiffres du mécanisme qui permet de continuer à brûler les énergies fossiles sont loin de tomber juste. Autre aberration, si un nouveau métier a émergé en Afrique, celui qui consiste à évaluer le volume de stockage du carbone dans les arbres, les paysans ougandais se voient privés manu militari de leurs terres et ne peuvent plus les cultiver pour se nourrir. Le Sud est-il destiné à devenir une "méga forêt" pour que le Nord puisse continuer à polluer ? Pour les associations qui défendent les populations indigènes, il s'agit d'une véritable forme de génocide contemporain. Sans compter que le marché du carbone s'est déjà effondré...

La mystification de l'économie verte

Autre exemple, au Brésil, les usines de Vale, l'un des plus grandes entreprises du secteur minier, développe des activités ultra-polluantes qui menacent la santé des riverains. Cotée en Bourse du développement durable (cela ne s'invente pas), Vale a trouvé la parade. La société reboise 50.000 hectares d'arbres avec pour objectif 70.000 hectares d'arbres supplémentaires. Elle a même un obtenu un prix d'excellence verte pour cette pratique. Il s'agit pourtant d'un des plus beaux exemples de mystification de l'économie verte: Vale ne plante que des eucalyptus, qui stérilisent en fait les sols et en feront, dans 30 ans, un véritable désert vert... L'action de Vale, c'est zéro pour la biodiversité mais jackpot pour le profit que la société en tirera en convertissant plus tard les arbres en biocarburants.... Vous avez dit cynisme et perversité ?

Autre exemple, au Brésil, les usines de Vale, l'un des plus grandes entreprises du secteur minier, développe des activités ultra-polluantes qui menacent la santé des riverains. Cotée en Bourse du développement durable (cela ne s'invente pas), Vale a trouvé la parade. La société reboise 50.000 hectares d'arbres avec pour objectif 70.000 hectares d'arbres supplémentaires. Elle a même un obtenu un prix d'excellence verte pour cette pratique. Il s'agit pourtant d'un des plus beaux exemples de mystification de l'économie verte: Vale ne plante que des eucalyptus, qui stérilisent en fait les sols et en feront, dans 30 ans, un véritable désert vert... L'action de Vale, c'est zéro pour la biodiversité mais jackpot pour le profit que la société en tirera en convertissant plus tard les arbres en biocarburants.... Vous avez dit cynisme et perversité ?

"Gagnant-gagnant" ou ultime folie humaine ?

Face à l'échec des politiques de protection environnementales mondiales, européennes ou des Etats, considérer la nature comme un marché serait donc la solution pour la sauver, selon le camp de l'efficacité écologique et économique. Certes, pour la protection de la nature, l'argent est le nerf de la guerre, pour les Etats comme pour les ONG qui ont besoin de fonds et signent des partenariats. Ainsi, certaines, comme le WWF, le Fonds mondial pour la nature, s'allient à des multinationales, comme Coca-Cola. Si le but ultime reste la préservation de la nature, on est bien dans "une stratégie gagnant-gagnant", comme le plaide The Nature Conservancy, une ONG américaine dont le directeur est... un ancien banquier. A l'échelle mondiale, l'ONU elle-même a introduit le loup dans la bergerie, en mettant à égalité au Sommet de la Terre de 2012 à Rio, des multinationales comme BP et Dow Chemical, parmi les plus gros pollueurs de la planète, à égalité avec les Etats qui ont à charge de réparer les ravages environnementaux qu'elles ont causés et peuvent encore causer. Pour d'autres, il s'agirait d'une folie humaine de plus, qui, en conviant les pyromanes au banquet des pompiers et des victimes de l'incendie, finirait le boulot de destruction massive enclenché par l'homme depuis les débuts de l'ère industrielle.

Garder de l'humain et du vivant sur Terre

Le débat fait rage. Trancher n'est pas si facile. Prendre enfin conscience de la valeur économique et incommensurable de la nature est une urgence, explique Pascal Canfin. Mais, cela ne doit pas revenir à la "marchandiser". "On ne peut confier aux seules banques l'attribution de cette valeur, ajoute l'écologiste, car leur approche ne sera que financière". Or, le documentaire le montre : partout où on met un prix sur la nature, on la détruit. La nécessité de sortir de la logique du marché où tout a un prix, mais rien n'a de valeur, devrait plutôt guider le monde et les décideurs. Et peut-être surtout cette autre idée, émise par ce chercheur du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, devant la caméra de Denis Delestrac et Sandrine Feydel : "Plus que sauver la planète, le vrai défi qui s'impose aujourd'hui à nous, c'est de garder de l'humain et du vivant sur Terre". En cas de crise, rien de tel en effet que de redéfinir ses objectifs pour réinventer les moyens pertinents d'y remédier...

►A VOIR

- "Nature, le nouvel Eldorado de la finance", un documentaire de Didier Delestrac et Sandrine Feydel, ARTE, mardi 3 février, 22h25. Rediffusions : mardi 10 février à 1h35, mardi 10 février à 8h55, lundi 16 février à 8h55.

L'agriculture bio, c'est bien mais pour les agriculteurs, ce n'est pas rentable. Première idée fausse, comme en témoigne les résultats d'une

L'agriculture bio, c'est bien mais pour les agriculteurs, ce n'est pas rentable. Première idée fausse, comme en témoigne les résultats d'une Sans intrants chimiques, engrais, pesticides et autres produits phytosanitaires, l'agriculture biologique, c'est bien pour le respect de l'environnement et la préservation de la biodiversité, mais elle ne pourra jamais nourrir la planète. Deuxième idée fausse à combattre. Les détracteurs du bio lui reprochent des rendements qui seraient très inférieurs à ceux de l'agriculture conventionnelle.

Sans intrants chimiques, engrais, pesticides et autres produits phytosanitaires, l'agriculture biologique, c'est bien pour le respect de l'environnement et la préservation de la biodiversité, mais elle ne pourra jamais nourrir la planète. Deuxième idée fausse à combattre. Les détracteurs du bio lui reprochent des rendements qui seraient très inférieurs à ceux de l'agriculture conventionnelle.  Selon les chercheurs qui ont dépouillé 115 études de 38 pays, portant sur 52 espèces végétales et couvrant trente-cinq années, il y a bien un déficit de productivité des méthodes biologiques par rapport à l'agriculture intensive, ou industrielle. Mais il est moins important que ne l'affirmaient de précédents travaux. Et, surtout, les résultats montrent que la recherche agronomique et la diversification des cultures biologiques peut améliorer les rendements pour réduire cet écart, voir parvenir à l'éliminer pour certaines cultures ou régions. Les auteurs de l'étude rappellent au passage que, pour nourrir l'humanité à sa faim, il ne suffit pas simplement d'accroître la production. Il faut également améliorer l'accès des populations à la nourriture, et mettre fin au gaspillage alimentaire qui représente près du tiers de la production mondiale de nourriture.

Selon les chercheurs qui ont dépouillé 115 études de 38 pays, portant sur 52 espèces végétales et couvrant trente-cinq années, il y a bien un déficit de productivité des méthodes biologiques par rapport à l'agriculture intensive, ou industrielle. Mais il est moins important que ne l'affirmaient de précédents travaux. Et, surtout, les résultats montrent que la recherche agronomique et la diversification des cultures biologiques peut améliorer les rendements pour réduire cet écart, voir parvenir à l'éliminer pour certaines cultures ou régions. Les auteurs de l'étude rappellent au passage que, pour nourrir l'humanité à sa faim, il ne suffit pas simplement d'accroître la production. Il faut également améliorer l'accès des populations à la nourriture, et mettre fin au gaspillage alimentaire qui représente près du tiers de la production mondiale de nourriture.

L’

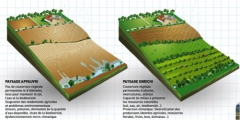

L’ Le sol et la végétation jouent un rôle fondamental dans le cycle de l’eau. Valable sur le plan qualitatif, cette relation l’est aussi sur le plan quantitatif, puisque la quantité d’eau durablement disponible sur un territoire donné est entièrement dépendante de la nature du sol et de sa couverture végétale. Ainsi, la protection de la ressource en eau et l’optimisation de son usage, notamment en agriculture, sont étroitement liées à la manière dont le sol et sa couverture végétale absorbent et conservent l’eau qui leur est apportée par les précipitations. Or, le

Le sol et la végétation jouent un rôle fondamental dans le cycle de l’eau. Valable sur le plan qualitatif, cette relation l’est aussi sur le plan quantitatif, puisque la quantité d’eau durablement disponible sur un territoire donné est entièrement dépendante de la nature du sol et de sa couverture végétale. Ainsi, la protection de la ressource en eau et l’optimisation de son usage, notamment en agriculture, sont étroitement liées à la manière dont le sol et sa couverture végétale absorbent et conservent l’eau qui leur est apportée par les précipitations. Or, le Le projet prévoit la plantation, sur 3 ans, de 5.550 arbres agroforestiers adaptés au contexte local et en mélange sur les parcelles. Ce projet s’intègre dans une opération d’animation territoriale d’envergure,

Le projet prévoit la plantation, sur 3 ans, de 5.550 arbres agroforestiers adaptés au contexte local et en mélange sur les parcelles. Ce projet s’intègre dans une opération d’animation territoriale d’envergure,