L'usage massif des OGM ne limite pas les pesticides

Le Département américain de l'agriculture vient de publier le bilan de plus de quinze ans de culture d'organismes génétiquement modifiés, les premières semences ayant été commercialisées en 1996. Conclusion: contrairement à l'un des arguments avancés pour justifier leur usage, les OGM ne permettent pas de limiter les pesticides. C'est même le contraire, pour les herbicides.

Les zones non OGM favoriseraient la réduction de la consommation d'insecticides

Les zones non OGM favoriseraient la réduction de la consommation d'insecticides

Si les agriculteurs américains utilisent massivement le coton, le soja et le maïs OGM, c'est pour leur rendement supérieur, mais pas pour diminuer le recours aux pesticides. En effet, si le pays a réduit sa consommation d'insecticides, ce n'est pas grâce aux OGM, mais, selon le Département américain de l'agriculture, en raison de la baisse très importante sur le sol américain des populations de pyrales, des papillons ravageurs du maïs et autres plantes cultivées, laquelle profite aussi aux cultures non OGM. A l'inverse, les études constatent que la création de zones refuges non OGM a permis de limiter l'émergence de résistances aux pesticides chez les insectes.

Les OGM accroissent la résistance aux herbicides

Quant aux phytosanitaires herbicides, les OGM n'ont pas permis aux Américains de réduire leur utilisation, bien au contraire. Pour le soja, elle est même en augmentation. En outre, des résistances aux herbicides sont apparues pour quatorze «mauvaises herbes», ce qui a contraint les agriculteurs à maintenir les épandages chimiques dont on sait qu'ils sont toxiques et dangereux pour la santé humaine.

Après les mauvaises herbes, les «super mauvaises herbes» : merci les OGM

Selon une étude publiée en septembre 2013 dans le magazine Science, «les États-Unis se dirigent vers une crise» car «dans certaines régions du pays les mauvaises herbes résistantes à l'herbicide le plus populaire au monde, le glyphosate, poussent maintenant dans la grande majorité des champs de soja, coton, et maïs», où ces cultures sont à 90% à base de graines OGM .

La France dit encore "non" aux OGM

La France dit encore "non" aux OGM

De son côté, concernant l'usage des OGM, la France maintient son cap : l'Assemblée nationale a adopté, mardi 15 avril, l'interdiction de la culture de maïs OGM qui avait été rejetée par le Sénat le 17 février dernier. Seul le groupe UMP a voté pour ce texte présenté par le sénateur socialiste Alain Fauconnier. En vertu de la loi, la mise en culture de variété de maïs génétiquement modifié est interdite et précise qu'en cas de non-respect de cette interdiction, l'autorité administrative peut ordonner la destruction des cultures concernées. Pour l'UMP, "C'est un texte anticonstitutionnel et contraire au droit européen".

L'Europe examine le cas du MON 810

Le renouvellement d'autorisation du MON 810 est en effet actuellement en cours d'examen par l'Union européenne, avec, en parallèle, des discussions pour revoir le processus d'évaluation des OGM. Le compromis en discussion permettrait à chaque Etat d'interdire la culture d'un OGM sur tout ou partie de son territoire pour des raisons autres que la santé et l'environnement, comme l'ordre public, l'aménagement du territoire ou la lutte contre la dissémination.

Le 15 mars dernier, la France interdisait par arrêté la culture des maïs OGM et donc celle du MON 810 de Monsanto. L'Hexagone entendait privilégier le "principe de précaution" dans l'attente que la loi interdisant plus largement toute culture de maïs transgénique soit adoptée à l'Assemblée, le 15 avril. C'est maintenant chose faite. Reste encore à conclure l'affaire au niveau européen.

►LIRE AUSSI

- Tous les articles de Ma Planète sur les OGM : cliquer ICI

La crainte de la Sepanso : une bactérie exogène, menace pour la biodiversité locale

La crainte de la Sepanso : une bactérie exogène, menace pour la biodiversité locale  Un tueur de moustique sélectif et bien de chez nous

Un tueur de moustique sélectif et bien de chez nous

Objectif : +2°C et pas plus

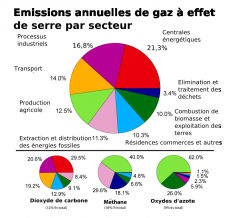

Objectif : +2°C et pas plus L'augmentation exponentielle des émissions de gaz à effet de serre

L'augmentation exponentielle des émissions de gaz à effet de serre Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre ?

Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Plus on attend pour agir, plus ce sera coûteux

Plus on attend pour agir, plus ce sera coûteux Appel à la mobilisation et à la solidarité internationale

Appel à la mobilisation et à la solidarité internationale