Pollution : le bruit des villes empêche les moineaux d'être de bons parents

Le bruit modifie le comportement des moineaux des villes face au danger. Photo Ville de Paris

Trafic routier, sonneries de téléphone, klaxons, bruit de chantiers ou d’usines, cris humains, aboiements... En ville, il règne un brouhaha quasi permanent qui peut nuire à la santé humaine, mais aussi aux animaux et notamment aux oiseaux qui nichent en zone urbaine, comme l'ont mis en évidence des chercheurs de La Rochelle.

Le bruit affecte la capacité des moineaux à s'occuper de leurs petits

Plusieurs études scientifiques ont déjà montré que la pollution sonore anthropique (liée aux activités humaines) perturbait la communication vocale des oiseaux entre parents et poussins, provoquant indirectement la mort de ces derniers, notamment lorsqu'ils ont faim. Une nouvelle étude menée sur des moineaux par le CNRS (Centre d’Etudes Biologiques de Chizé,université deLa Rochelle), suggère que le bruit urbain aurait un autre impact négatif important, peu étudié jusqu'à présent : il pourrait aussi affecter la capacité des volatiles à bien s’occuper de leurs petits, comme l'indique les résultats des chercheurs, récemment publiés dans la revue anglaise "Behavioral Ecology".

La méthode

Les scientifiques Alizée Meillère, François Brischoux et Frédéric Angelier ont analysé le comportement de moineaux adultes vivant soit dans un milieu naturel « calme » (volume sonore : 43 décibels), soit dans un environnement parasité de manière expérimentale par un bruit routier (son enregistré en bordure du périphérique parisien et diffusé par haut-parleurs : 63 dB). A deux moments clefs du développement des poussins - au début de la période de couvaison et au début de la période d’élevage des petits -, les chercheurs ont mimé une menace s’approchant du nid, personnalisée par un expérimentateur. Puis ils ont mesuré la distance à laquelle se trouvait celui-ci, lorsque les moineaux adultes s’enfuyaient de leur nichoir pour échapper au danger. Résultat : comparés aux oiseaux plongés dans un environnement « calme », les oiseaux vivant dans un environnement bruyant s’enfuient en moyenne plus tôt, quand l’expérimentateur se trouve à une distance plus grande de leur nid : à 12 mètres, contre 3 m.

Les scientifiques Alizée Meillère, François Brischoux et Frédéric Angelier ont analysé le comportement de moineaux adultes vivant soit dans un milieu naturel « calme » (volume sonore : 43 décibels), soit dans un environnement parasité de manière expérimentale par un bruit routier (son enregistré en bordure du périphérique parisien et diffusé par haut-parleurs : 63 dB). A deux moments clefs du développement des poussins - au début de la période de couvaison et au début de la période d’élevage des petits -, les chercheurs ont mimé une menace s’approchant du nid, personnalisée par un expérimentateur. Puis ils ont mesuré la distance à laquelle se trouvait celui-ci, lorsque les moineaux adultes s’enfuyaient de leur nichoir pour échapper au danger. Résultat : comparés aux oiseaux plongés dans un environnement « calme », les oiseaux vivant dans un environnement bruyant s’enfuient en moyenne plus tôt, quand l’expérimentateur se trouve à une distance plus grande de leur nid : à 12 mètres, contre 3 m.

Une modification comportementale qui diminue les chances de survie des poussins

Les chercheurs en ont conclu que le bruit induit un comportement de fuite précoce des parents moineaux en réponse à un danger. « Tout se passe comme si les oiseaux exposés au bruit urbain, augmentent leur vigilance pour compenser leur moins bonne perception auditive des menaces approchant dans leur environnement », précise Frédéric Angelier. Or, « si cette modification du comportement anti-prédateur des moineaux augmente les chances de survie des parents, elle pourrait aussi diminuer les chances de survies des poussins », souligne le chercheur. Et pour cause : en prenant la fuite de façon précoce, les parents laissent les œufs et les poussins livrés à eux-mêmes, sans nourriture et exposés à tous les dangers.

►PLUS D'INFO

- "Impact of chronic noise exposure on antipredator behavior: an experiment in breeding house sparrows" par Alizée Meillère, François Brischoux et Frédéric Angelier publié dans "Behavioral Ecology", le 12 janvier 2015 : cliquer ICI. Ces travaux ont été cofinancés par la fondation Fyssen qui promeut la recherche sur les comportements et les processus cognitifs des animaux et des humains.

►LIRE AUSSI

- Les articles de Ma Planète sur les oiseaux : cliquer ICI

- Les articles de Ma Planète sur la biodiversité : cliquer ICI

Depuis l'annonce par

Depuis l'annonce par Depuis le mois de décembre, les agriculteurs en bio attendaient un paiement. Le ministère avait annoncé un règlement en date du 5 mars qui prévoyait bien le versement des aides, sans restriction. "De nombreux agriculteurs ont bien reçu un courrier à cette date précisant le montant de leurs aides mais sans paiement", explique Stéphanie Pageot. "Deux jours plus tard et sans aucune information, ils apprenaient que 25 % des aides bio à l’agriculture biologique étaient supprimées", poursuit-elle. Devant de telles contradictions et un tel recul, les agriculteurs biologiques ne comprennent pas et se sentent trahis. Alors, la colère monte, d'autant que les acteurs de la filière avaient alerté le ministère de l'agriculture à plusieurs reprises (en 2010 puis en 2012) sur les risques d’insuffisance budgétaire en fin de période. En dépit des simulations, le ministère avait maintenu un chiffrage déjà insuffisant, avec un budget en 2014 de 103 millions d'euros d'aide pour 117 millions d’euros de demandes. Et voilà que, cerise sur le gâteau, le gouvernement en rajoute une couche avec une diminution inédite des aides de 25%. Autrement dit, "Vous voulez rester en bio en 2015 ? On fera ce qu’on pourra !", s'indigne la FNAB.

Depuis le mois de décembre, les agriculteurs en bio attendaient un paiement. Le ministère avait annoncé un règlement en date du 5 mars qui prévoyait bien le versement des aides, sans restriction. "De nombreux agriculteurs ont bien reçu un courrier à cette date précisant le montant de leurs aides mais sans paiement", explique Stéphanie Pageot. "Deux jours plus tard et sans aucune information, ils apprenaient que 25 % des aides bio à l’agriculture biologique étaient supprimées", poursuit-elle. Devant de telles contradictions et un tel recul, les agriculteurs biologiques ne comprennent pas et se sentent trahis. Alors, la colère monte, d'autant que les acteurs de la filière avaient alerté le ministère de l'agriculture à plusieurs reprises (en 2010 puis en 2012) sur les risques d’insuffisance budgétaire en fin de période. En dépit des simulations, le ministère avait maintenu un chiffrage déjà insuffisant, avec un budget en 2014 de 103 millions d'euros d'aide pour 117 millions d’euros de demandes. Et voilà que, cerise sur le gâteau, le gouvernement en rajoute une couche avec une diminution inédite des aides de 25%. Autrement dit, "Vous voulez rester en bio en 2015 ? On fera ce qu’on pourra !", s'indigne la FNAB. Si l'on considère que la bio est l'une des rares réussites de développement tricolores dans un contexte économique sinistré, que le gouvernement a lancé un

Si l'on considère que la bio est l'une des rares réussites de développement tricolores dans un contexte économique sinistré, que le gouvernement a lancé un

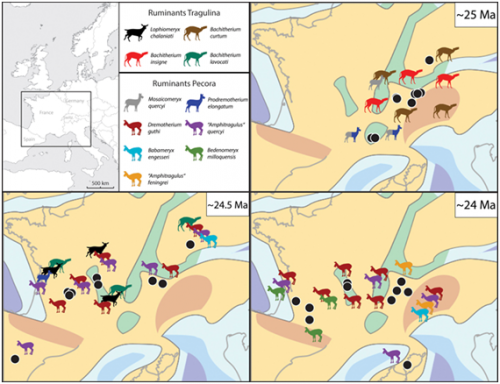

Et pourtant, il y a 24,5 millions d'années, un important changement climatique provoquait la disparition en Europe de l'intégralité de la faune européenne des ruminants. Mais alors, d'où viennent les bovins que nous admirons dans les allées du plus grand rendez-vous agricole de France ? Autre surprise : en grande partie d'Asie. C'est, en effet, grâce à une migration des ruminants venue d'Orient que nous pouvons boire du lait et manger du steack aujourd'hui et que nos présidents successifs peaufinent leurs relations avec le monde agricole. Sans cette immigration-là : pas de yaourt et pas de cheese-burgers. Tels sont les résultats d'une étude scientifique publiée le 18 février dernier dans la

Et pourtant, il y a 24,5 millions d'années, un important changement climatique provoquait la disparition en Europe de l'intégralité de la faune européenne des ruminants. Mais alors, d'où viennent les bovins que nous admirons dans les allées du plus grand rendez-vous agricole de France ? Autre surprise : en grande partie d'Asie. C'est, en effet, grâce à une migration des ruminants venue d'Orient que nous pouvons boire du lait et manger du steack aujourd'hui et que nos présidents successifs peaufinent leurs relations avec le monde agricole. Sans cette immigration-là : pas de yaourt et pas de cheese-burgers. Tels sont les résultats d'une étude scientifique publiée le 18 février dernier dans la La majorité des ruminants qui paissent aujourd'hui dans nos champs appartiennent à la

La majorité des ruminants qui paissent aujourd'hui dans nos champs appartiennent à la