Climat : selon une étude du CNRS, l'érosion pourrait provoquer des séismes

Le village de Hsiao-lin à Taïwan, avant et après un glissement de terrain dû au typhon Marikot. Photo Université de Rennes

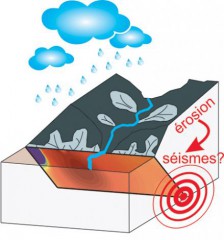

Le réchauffement climatique et l'augmentation des séismes pourraient bien avoir un lien indirect de cause à effet. Selon les résultats d'une étude récente du CNRS, l'érosion et la sédimentation pourraient déclencher des séismes superficiels -inférieurs à cinq kilomètres de profondeur- et favoriser la propagation de grands séismes profonds jusqu'à la surface. Or, selon le Giec, le changement clmatique accroit l'amplitude des phénomènes météorologiques extrêmes, tels les cyclones et les typhons.

La tectonique des plaques n'est pas la seule responsable des séismes

La tectonique des plaques n'est pas la seule responsable des séismes

Alors que la tectonique des plaques était généralement considérée comme le seul mécanisme capable d'influencer durablement l'activité des failles, les processus de surface augmenteraient aussi les contraintes que subissent les failles actives, comme celles situées à Taïwan, une des zones les plus sismiques au monde. C'est ce que viennent de démontrer des chercheurs des laboratoires de Géosciences Rennes (CNRS/Université de Rennes 1, deGéosciences Montpellier (CNRS/Université de Montpellier 2) et de l'Institut de physique du globe de Paris (CNRS/IPGP/Université Paris Diderot) en collaboration avec un scientifique taiwanais. Les travaux ont été publiés dans "Nature Communications", le 21 novembre 2014.

Comme les séismes, les événements climatiques extrêmes perturbent rapidement et fortement la surface de la terre

Au cours des dernières décennies, de nombreux travaux se sont intéressés à l'évolution des paysages des chaînes de montagne aux échelles de temps géologiques (1 à 100 millions d'années). Objectif : mieux comprendre la dynamique et les relations entre les processus d'érosion, de sédimentation ou de déformation tectonique. Des travaux récents ont démontré que la surface de la Terre pouvait changer très fortement en seulement quelques jours, mois ou années, par exemple lors de typhons ou de séismes de fortes magnitudes. Ces événements génèrent de nombreux glissements de terrain et un transport sédimentaire accru dans les rivières, comme ce fut le cas en 2009 lors du passage à Taïwan du typhon Morakot qui a entrainé une érosion brutale des paysages.

L'érosion peut déclencher des séismes

Ces changements rapides de la forme de la surface de la Terre modifient à leur tour l'équilibre des forces en profondeur à l'emplacement des failles actives. Ainsi, à Taïwan, où les taux d'érosion et de déformation sont parmi les plus élevés au monde, les chercheurs ont mis en évidence que les taux d'érosion de l'ordre de 0,1 à 20 millimètres annuels peuvent induire une augmentation, de l'ordre de 0,1 à 10 bar, des contraintes subies par les failles situées à proximité. Ces forces sont probablement suffisantes pour déclencher des séismes superficiels (jusqu'à cinq kilomètres de profondeur) ou pour favoriser la propagation des séismes profonds.

Obtenue grâce à une analyse des relations entre processus de surface et déformation active de la Terre en temps quasi-réel, cette étude offre de nouvelles perspectives pour la compréhension des mécanismes déclencheurs des séismes. Et celle des conséquences du changement climatique.

►PLUS D'INFO

- Pour lire l'étude "Erosion influences the seismicity of active thrust faults", Steer, P., Simoes, M., Cattin, R. et Shyu, J. B. H., Nature Communications, 21 novembre 2014, cliquer ICI

►LIRE AUSSI

- Les articles de Ma planète sur le changement climatique : cliquer ICI

Selon la radio girondine, l'idée serait partagée par le

Selon la radio girondine, l'idée serait partagée par le  Alain Rousset n'est pas le premier à avoir l'idée d'une île artificielle au large de nos côtes. En 2008, l

Alain Rousset n'est pas le premier à avoir l'idée d'une île artificielle au large de nos côtes. En 2008, l Le projet d'Alain Rousset n'est donc pas aussi "fou" qu'il y paraît au premier abord. La question est plutôt celle de sa pertinence écologique. Explorer l'océan, c'est bien, l'exploiter d'avantage n'est pas forcément une bonne idée... Cela exige en tout cas de solides garde-fous écologiques, car, concernant l'océan, source de vie et élément fondamental pour l'équilibre climatique de la planète, la première nécessité aujourd'hui, c'est bien de le protéger, contre les pollutions et la surexploitation de ses ressources. Alors que le littoral atlantique est confronté à une érosion majeure accélérée vraisemblablement par le réchauffement climatique et à l'heure où l'on doit chercher à réduire en urgence les émissions de gaz à effet de serre, un nouveau grand projet d'infrastructure qui aurait nécessairement un impact sur l'environnement marin, fut-il à "vocation écologique", est-il aujourd'hui une priorité ? Ne vaudrait-il pas mieux, justement, en consacrer les budgets à la recherche liée à la protection du littoral ou encore à l'implantation de productions d'énergie renouvelables ? Sans parler d'énergies marines, l'Aquitaine ne compte encore à ce jour aucune éolienne...

Le projet d'Alain Rousset n'est donc pas aussi "fou" qu'il y paraît au premier abord. La question est plutôt celle de sa pertinence écologique. Explorer l'océan, c'est bien, l'exploiter d'avantage n'est pas forcément une bonne idée... Cela exige en tout cas de solides garde-fous écologiques, car, concernant l'océan, source de vie et élément fondamental pour l'équilibre climatique de la planète, la première nécessité aujourd'hui, c'est bien de le protéger, contre les pollutions et la surexploitation de ses ressources. Alors que le littoral atlantique est confronté à une érosion majeure accélérée vraisemblablement par le réchauffement climatique et à l'heure où l'on doit chercher à réduire en urgence les émissions de gaz à effet de serre, un nouveau grand projet d'infrastructure qui aurait nécessairement un impact sur l'environnement marin, fut-il à "vocation écologique", est-il aujourd'hui une priorité ? Ne vaudrait-il pas mieux, justement, en consacrer les budgets à la recherche liée à la protection du littoral ou encore à l'implantation de productions d'énergie renouvelables ? Sans parler d'énergies marines, l'Aquitaine ne compte encore à ce jour aucune éolienne...

La Commission a pris cette décision car, « sur la base des informations dont elle dispose, les autorités françaises ont lancé le projet nonobstant la détérioration de l'état écologique de la masse d'eau qu'il est susceptible d'entraîner». En clair, le barrage ne respecte pas la directive-cadre sur l'eau de 2000, qui protège les zones humides et la ressource eau afin de garantir "une gestion durable de l'eau à long terme". Un barrage sur ce site noie une zone humide avec un impact négatif sur la faune et la flore en contrariant l'écoulement naturel d'une rivière. Cela n'interdit pas dans l'absolu toute construction de barrage. Mais pour justifier un tel ouvrage, il faut qu'il aussi qu'il réponde à une solide demande d'intérêt général. Or, le barrage de Sivens qui augmente aussi les

La Commission a pris cette décision car, « sur la base des informations dont elle dispose, les autorités françaises ont lancé le projet nonobstant la détérioration de l'état écologique de la masse d'eau qu'il est susceptible d'entraîner». En clair, le barrage ne respecte pas la directive-cadre sur l'eau de 2000, qui protège les zones humides et la ressource eau afin de garantir "une gestion durable de l'eau à long terme". Un barrage sur ce site noie une zone humide avec un impact négatif sur la faune et la flore en contrariant l'écoulement naturel d'une rivière. Cela n'interdit pas dans l'absolu toute construction de barrage. Mais pour justifier un tel ouvrage, il faut qu'il aussi qu'il réponde à une solide demande d'intérêt général. Or, le barrage de Sivens qui augmente aussi les  C'est le début d'une longue procédure dont la France, déjà condamnée par l'Europe notamment pour la

C'est le début d'une longue procédure dont la France, déjà condamnée par l'Europe notamment pour la  A l’origine de multiples recours depuis 2011 jusqu'à la mi-2014, Catherine Grèze, l'ancienne députée européenne EELV du Sud-Ouest, avait été la première à tirer la sonnette d'alarme sur le projet du barrage en alertant la Commission européenne.

A l’origine de multiples recours depuis 2011 jusqu'à la mi-2014, Catherine Grèze, l'ancienne députée européenne EELV du Sud-Ouest, avait été la première à tirer la sonnette d'alarme sur le projet du barrage en alertant la Commission européenne.

Pour

Pour  Outre l'aspect écologique, la procédure d'infraction européenne compromet le financement du projet : l'aide européenne devait être de 2 millions d'euros, prélevés sur les fonds du Feader, soit près de 25% d'un budget total de 8,4 millions d'euros. Pour les opposants au barrage de Sivens, cela ne condamne pas pour autant le projet : ses partisans peuvent lever d'autres financements.

Outre l'aspect écologique, la procédure d'infraction européenne compromet le financement du projet : l'aide européenne devait être de 2 millions d'euros, prélevés sur les fonds du Feader, soit près de 25% d'un budget total de 8,4 millions d'euros. Pour les opposants au barrage de Sivens, cela ne condamne pas pour autant le projet : ses partisans peuvent lever d'autres financements.