Quel climat en 2300 ? Deux supercalculateurs de Météo-France aident à anticiper les évolutions climatiques

Toulouse, le 4 mars 2014. Un supercalculateur va améliorer les prévisions à long terme de Météo-France. AFP

Pour rendre ses prévisions plus fiables et participer efficacement à la recherche sur l'évolution climatique, Météo-France dispose depuis janvier 2014 de deux supercalculateurs installés à Toulouse, l'un sur le site de l'établissement, l'autre dans la salle de calcul mutualisé de l'espace Clément Ader.

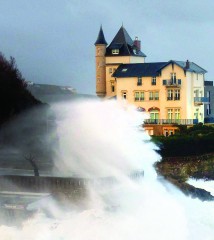

"C'est quand le soleil ?"

De la Bretagne au sud du Pays basque, une question hante tout le littoral atlantique qui n'en peut plus de deux mois et demi de houle géante, de pluie, de vent, d'inondations et de tempêtes à répétition : "C'est quand le soleil ?" La réponse passe par Météo France. Chance, elle va redonner le sourire aux lèvres des habitants de la façade atlantique. Après les 28 tempêtes encaissées cet hiver, le printemps s'annonce beau. Avec le retour du soleil, l'anticyclone qui s'installe cette fin de semaine va nous offrir en prime des températures dignes d'un mois d'avril : hier après-midi, on relevait jusqu'à 16°C à Bordeaux, soit près de + 4°C par rapport aux normales saisonnières.

Deux supercalculateurs

Mais comment la météopole de Toulouse (Haute-Garonne), peut-elle désormais prévoir dix jours à l'avance le temps qu'il va faire ? Pas avec des boules de cristal, mais grâce au déploiement de deux supercalculateurs qui lui a permis de multiplier par douze la puissance réelle de son système de calcul. Le deuxième, présenté ce mardi 4 mars lui permet d'effectuer un million de milliards d'opérations par seconde, avec une puissance crête totale de 1 Pétaflop. Entre 1992, date d'acquisition du premier supercalculateur, et 2014, la puissance de calcul théorique de Météo-France a été multipliée par plus de 500 000. Grâce à ces outils, Météo-France a gagné un jour de prévision tous les dix ans et une plus grande précision en matière de prévision des températures.

A quoi ça sert ?

A quoi ça sert ?

Prévoir le temps qu'il va faire

Ces supercalculateurs travaillent en temps réel pour les besoins de la prévision météorologique. Leur vocation n'est pas seulement de vous permettre de savoir s'il faudra penser à prendre un parapluie pour partir au boulot le lendemain matin. Ils améliorent la qualité et le détail des prévisions à neuf jours des fortes précipitations, des tempêtes, des températures au niveau du sol, ainsi que la quantification des risques associés pour les trois jours à venir. Le renforcement des moyens de calculs profite donc à tout le monde : grand public, chercheurs, professionnels du tourisme, du transport, de l'agriculture, du BTP, de l'énergie, mais aussi à la surveillance de la qualité de l'air et à la sécurité civile. L'enjeu économique d'une météo de qualité est de taille : plus d'un quart du produit national brut (PNB) (entre 15% et 35%) est directement influencé par la météorologie, soit plus de 10 milliards d'euros.

Evaluer le changement climatique

Les outils de Météo France participent aussi au travail du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), et lui permettent d'établir ses apports d'évaluation du changement climatique. Météo-France reconstitue les conditions climatiques passées à partir d'archives d'observations et en simule les évolutions futures en produisant des modèles de climat de plus en plus précis. Ces projections visent à déterminer l'impact du changement climatique à l'échelle du globe sur les températures et les précipitations, mais aussi sur des phénomènes comme la mousson, les cyclones tropicaux ou encore la fonte de la banquise. Aujourd'hui, le centre de recherche de Météo-France utilise 15% des ressources de calcul des supercalculateurs pour reconstituer le climat d'il y a 130.000 ans et se projeter jusqu'en 2300. Enfin, grâce à ALADIN-Climat, modèle à aire limitée, les chercheurs de Météo-France produisent également des simulations régionales d'évolution du climat, plus fines que les modèles globaux.

Avec le réchauffement climatique, la recherche sur la climat a de beaux jours devant elle. A l'horizon 2016, la puissance des supercalculateurs de Météo-France sera de nouveau renforcée et multipliée par trois. Un nouvel outil, fourni par l'entreprise française Bull pour un montant de 30,5 millions d'euros, permettra de fournir au grand public et aux institutionnels une information toujours plus fiable. Mais aussi de continuer à améliorer l'étude des interactions entre le climat et la composition chimique de l'atmosphère, des calottes glacières et du cycle du carbone.

►PLUS D'INFO

Pour découvrir les supercalculateurs de Météo-France, cliquer ICI

Pour découvrir les supercalculateurs de Météo-France, cliquer ICI

Quelles sont les caractéristiques et les spécificités des supercalculateurs de Météo-France ? A quoi servent-ils ? Quels sont les bénéfices pour les utilisateurs d'une puissance de calcul accrue ? En quelques clics, cette animation vous propose des éléments de réponse à ces questions.

Une "indemnité kilométrique" vélo

Une "indemnité kilométrique" vélo Bon pour la santé, la qualité de l'air, le climat et les économies d'énergie

Bon pour la santé, la qualité de l'air, le climat et les économies d'énergie Train+vélo, ça doit être possible !

Train+vélo, ça doit être possible ! "Un point de départ, pas un point d'arrivée"

"Un point de départ, pas un point d'arrivée" Un certain nombre d'agglomérations, dont Bordeaux, expérimentent déjà certaines de ces mesures, comme les tourne-à-droite aux feux, les garages pour vélo dans leur gare, ou encore les

Un certain nombre d'agglomérations, dont Bordeaux, expérimentent déjà certaines de ces mesures, comme les tourne-à-droite aux feux, les garages pour vélo dans leur gare, ou encore les

Un virus géant inoffensif pour l'homme et les animaux

Un virus géant inoffensif pour l'homme et les animaux