Pollution de l'air : la couche d'ozone va mieux !

La couche d'ozone qui protège l'atmosphère de la Terre est en bonne voie de guérison...

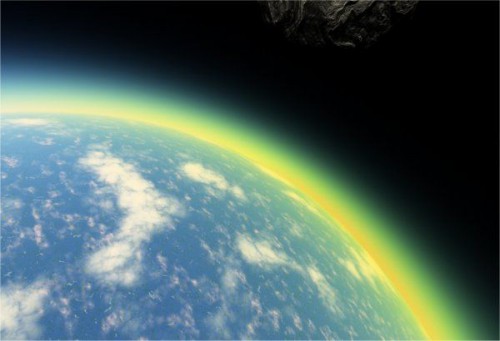

C'est la bonne nouvelle de la rentrée. Il en faut, me direz-vous ! Et sur ce point, Ma Planète ne vous contredira pas... Alors voilà : si les émissions de gaz à effet de serre battent de nouveaux records et si le réchauffement climatique se poursuit, la couche d'ozone, elle, se porte mieux. Responsables : les actions menées au plan mondial par les hommes pour la protéger. Elles devraient même lui permettre de se reconstituer d’ici à 2050, s'est félicité l’ONU dans une étude publiée le mercredi 10 septembre. Tout en ne manquant pas de souligner, une fois de plus, l’urgence qu'il y a à s’attaquer désormais au défi du réchauffement climatique...

Merci, le Protocole de Montréal !

« La reconstitution d’ici à quelques décennies de la couche d’ozone protégeant la Terre est en bonne voie, grâce à l’action internationale concertée, engagée contre les substances appauvrissant l’ozone », indique le rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (Pnue). Mené par près de 300 scientifiques de 36 pays, dont des chercheurs français du CNRS, il souligne le rôle capital joué par le Protocole de Montréal qui aura permis d’empêcher "deux millions de cas de cancer de la peau chaque année d’ici à 2030". Sans cet accord, "l’un des traités relatifs à l’environnement les plus efficaces au monde, (…) les niveaux atmosphériques de substances appauvrissant l’ozone auraient pu décupler d’ici à 2050", relève le document, qui confirme des estimations déjà annoncées par l’Onu en 2010. Signé en 1987, le Protocole de Montréal a permis l’interdiction progressive des chlorofluorocarbones (CFC), ces substances qui appauvrissent la couche d’ozone, bouclier gazeux situé entre 20 et 50 km d’altitude et qui protège la Terre contre le rayonnement solaire ultraviolet.

Dans l'Antarctique, ce n'est pas encore gagné...

La couche d’ozone devrait donc avoir retrouvé son niveau des années 1980, qui précèdent tout appauvrissement significatif de la couche d’ozone, avant le milieu du siècle aux latitudes moyennes et dans l’Arctique, et un peu plus tard dans l’Antarctique. Au-dessus de l’Antarctique, c'est plus compliqué. Le trou d’ozone continue de se former chaque année au printemps et il est prévu qu’il continue d’en être ainsi pendant la majeure partie de ce siècle. Les substances appauvrissant l’ozone perdurent en effet dans l’atmosphère, même si leurs émissions ont cessé, rappellent les scientifiques.

La couche d’ozone devrait donc avoir retrouvé son niveau des années 1980, qui précèdent tout appauvrissement significatif de la couche d’ozone, avant le milieu du siècle aux latitudes moyennes et dans l’Arctique, et un peu plus tard dans l’Antarctique. Au-dessus de l’Antarctique, c'est plus compliqué. Le trou d’ozone continue de se former chaque année au printemps et il est prévu qu’il continue d’en être ainsi pendant la majeure partie de ce siècle. Les substances appauvrissant l’ozone perdurent en effet dans l’atmosphère, même si leurs émissions ont cessé, rappellent les scientifiques.

Gare aux HCFC, puissants gaz à effet de serre

Mais, si le document de 110 pages qui résume pour les décideurs l'étude se veut optimiste sur la reconstitution de couche d’ozone, il sonne aussi comme un avertissement de plus pour le climat : la production de tétrachlorure de carbone, composant qui altère la couche d’ozone, continue de progresser bien que figurant dans la liste des produits bannis par le Protocole de Montréal, tout comme le dioxyde d’azote (NO2)qui, lui, n’est pas couvert par le traité. Et surtout, l’étude onusienne souligne que les hydrofluorocarbones (HCFC), ces substances utilisées depuis près trente ans pour remplacer celles qui appauvrissent l’ozone, sont de puissants gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Utilisés dans la réfrigération, la climatisation et pour des applications industrielles, les HCFC font partie des six grands gaz à effet de serre (GES). Ils restent bien moins longtemps dans l’atmosphère que le CO2, mais leur pouvoir de réchauffement global est très supérieur. Pour faire simple, ils représentent la peste pour le climat, contre le choléra pour la couche d'ozone. Le problème, c'est que ces gaz « représentent actuellement environ 0,5 gigatonne d’émissions équivalent CO2 par an, lesquelles progressent actuellement à un rythme annuel d’environ 7% », précise l’étude....

Un encouragement pour l'humanité à s'attaquer enfin aux causes humaines du changement climatique

Un encouragement pour l'humanité à s'attaquer enfin aux causes humaines du changement climatique

« L’action internationale en faveur de la couche d’ozone constitue une avancée majeure dans le domaine de l’environnement », se félicite toutefois Michel Jarraud, secrétaire général de l’Organisation mondiale de la météo (OMM), qui n'a pas souvent l'occasion de se réjouir. Pour lui, ces résultats sont un encouragement « à faire montre du même niveau d’urgence et d’unité pour s’attaquer au défi encore plus grand du changement climatique ». Le secrétaire de l'OMM n'oublie pas qu'une réunion des chefs d’États, placée sous l’égide des Nations Unies, doit se tenir le 23 septembre prochain à New York afin de tenter de mobiliser les énergies en faveur du climat.

Comme une bonne nouvelle peut en cacher une autre, ce rapport sur la couche d'ozone montre aussi qu'en matière d'écologie, jusqu'à un certain point, rien n'est irréversible et que l'on peut renverser des tendances néfastes si l'on prend des mesures vraiment efficaces... A condition toutefois de ne pas franchir la ligne rouge, comme celle du climat, sur laquelle la planète se tient aujourd'hui en équilibre instable.

►PLUS D'INFO

- Evaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone – Publication du résumé pour les décideurs : cliquer ICI

- Le Protocole de Montréal: cliquer ICI

►LIRE AUSSI

- Les articles de Ma Planète sur le climat: cliquer ICI

S'il accède à l'"Etude sur l'opportunité des Zapa" de BURGEAP MVA Consultancy présentée au Comité de pilotage de la Cub le 25 septembre dernier, le citoyen de base peut considérer qu'on sait tout aujourd'hui sur les modes de déplacements, les flux, le trafic motorisé, les déplacements doux, les sites où les seuils de pollutions sont régulièrement atteints ou dépassés, tant pour le dioxyde d'azote que pour les particules fines. L'étude montre une très forte utilisation de la voiture en périphérie, plus de piétons en centre ville. On voit aussi que Bordeaux et Mérignac sont les deux villes qui attirent et émettent le plus de flux de circulation, que les ménages de la périphérie sont surmotorisés par rapport à ceux du coeur de l'agglo et sont équipés en majorité (60%) de véhicules Diesel, que l'âge moyen des véhicules du centre ville est supérieur à 10 ans, et inférieur à 8 ans en périphérie, que la diésélisation du parc de véhicules neufs a été multipliée par 2 en 10 ans (1998-2009), enfin que, selon les relevés d'Airaq, deux sites ont de mauvais résultats en terme de pollution : Mérignac et Gambetta (centre ville de Bordeaux), en dépassement récurrent pour les valeurs limites en dioxyde de carbone (depuis 2009), et pour les particules fines (de 2007 à 2010).

S'il accède à l'"Etude sur l'opportunité des Zapa" de BURGEAP MVA Consultancy présentée au Comité de pilotage de la Cub le 25 septembre dernier, le citoyen de base peut considérer qu'on sait tout aujourd'hui sur les modes de déplacements, les flux, le trafic motorisé, les déplacements doux, les sites où les seuils de pollutions sont régulièrement atteints ou dépassés, tant pour le dioxyde d'azote que pour les particules fines. L'étude montre une très forte utilisation de la voiture en périphérie, plus de piétons en centre ville. On voit aussi que Bordeaux et Mérignac sont les deux villes qui attirent et émettent le plus de flux de circulation, que les ménages de la périphérie sont surmotorisés par rapport à ceux du coeur de l'agglo et sont équipés en majorité (60%) de véhicules Diesel, que l'âge moyen des véhicules du centre ville est supérieur à 10 ans, et inférieur à 8 ans en périphérie, que la diésélisation du parc de véhicules neufs a été multipliée par 2 en 10 ans (1998-2009), enfin que, selon les relevés d'Airaq, deux sites ont de mauvais résultats en terme de pollution : Mérignac et Gambetta (centre ville de Bordeaux), en dépassement récurrent pour les valeurs limites en dioxyde de carbone (depuis 2009), et pour les particules fines (de 2007 à 2010). Laure Curvale (photo ci-contre) considère qu'il est utile d'obtenir des résultats plus fins sur les différentes natures de polluants, mais elle regrette "qu'on prenne encore du retard sur le dossier Zapa, en se concentrant à ce point sur la question du

Laure Curvale (photo ci-contre) considère qu'il est utile d'obtenir des résultats plus fins sur les différentes natures de polluants, mais elle regrette "qu'on prenne encore du retard sur le dossier Zapa, en se concentrant à ce point sur la question du  "On est dans une phase d'étalement du calendrier, qui semble en outre laisser présupposer qu'on pourrait éviter de faire des Zapa, ce qui me paraît illusoire, alors qu'il faudrait en être à conduire enquêtes d'opinion et études de faisabilité des périmètres de futures Zapa", soupire l'élue. "En parallèle avec les Zapa, il faut dores et déjà se poser la question du

"On est dans une phase d'étalement du calendrier, qui semble en outre laisser présupposer qu'on pourrait éviter de faire des Zapa, ce qui me paraît illusoire, alors qu'il faudrait en être à conduire enquêtes d'opinion et études de faisabilité des périmètres de futures Zapa", soupire l'élue. "En parallèle avec les Zapa, il faut dores et déjà se poser la question du

Voulues par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, les

Voulues par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, les Le principe initial des Zapa à la française reposait sur l'interdiction d'accès dans les centres villes des véhicules les plus polluants et les plus vieux, y compris ceux des particuliers, sans prendre en compte d'autres types de pollutions produites par des véhicules neufs, mais tout aussi sinon plus polluants (Diesel récents, 4x4...). Si la première mouture des Zapa a bel et bien été retoquée par Delphine Batho, car jugée "antisociale" et pas très efficace écologiquement, pas question pour autant de zapper les Zapa. La ministre de l'Ecologie le rappelait le 20 septembre dernier : en matière de pollution, si les Zapa doivent évoluer, la France le doit aussi. Les

Le principe initial des Zapa à la française reposait sur l'interdiction d'accès dans les centres villes des véhicules les plus polluants et les plus vieux, y compris ceux des particuliers, sans prendre en compte d'autres types de pollutions produites par des véhicules neufs, mais tout aussi sinon plus polluants (Diesel récents, 4x4...). Si la première mouture des Zapa a bel et bien été retoquée par Delphine Batho, car jugée "antisociale" et pas très efficace écologiquement, pas question pour autant de zapper les Zapa. La ministre de l'Ecologie le rappelait le 20 septembre dernier : en matière de pollution, si les Zapa doivent évoluer, la France le doit aussi. Les Bordeaux et son agglomération ont mis des bouchées doubles ces dix dernières années pour essayer d'améliorer la qualité de l'air sur leur territoire, avec de multiples réussites : création du tramway, développement des déplacements doux, mise en place d'un système de location de vélos puis de vélos en libre service, mise en place de zones 30, restructuration du réseau des bus.... Force est cependant de reconnaître que, comme dans les autres grandes villes de France, des dépassements des normes des seuils de pollution de l'air sont régulièrement observés à Bordeaux depuis 2007 : la capitale de l'Aquitaine fait partie des 13 agglomérations qui ont conduit l'Europe à mettre la France en demeure pour le "non respect des valeurs limites des particules fines." Ca c'est pour la partie "institutionnelle".

Bordeaux et son agglomération ont mis des bouchées doubles ces dix dernières années pour essayer d'améliorer la qualité de l'air sur leur territoire, avec de multiples réussites : création du tramway, développement des déplacements doux, mise en place d'un système de location de vélos puis de vélos en libre service, mise en place de zones 30, restructuration du réseau des bus.... Force est cependant de reconnaître que, comme dans les autres grandes villes de France, des dépassements des normes des seuils de pollution de l'air sont régulièrement observés à Bordeaux depuis 2007 : la capitale de l'Aquitaine fait partie des 13 agglomérations qui ont conduit l'Europe à mettre la France en demeure pour le "non respect des valeurs limites des particules fines." Ca c'est pour la partie "institutionnelle".