Biodiversité. Des centaines de nouvelles espèces découvertes en Amazonie : les photos du WWF

Le Callicebus caquetensis est l'une des découvertes les plus étonnantes des scientifiques en Amazonie. Il fait partie de la famille des singes titi, vit dans le bassin amazonien et... il ronronne comme un chat. Photo WWF UK/ Javier Garcia

L'Amazonie n'a pas fini de nous étonner : ces quatre dernières années, différentes équipes internationales de scientifiques y ont découvert des centaines de nouvelles espèces remarquables.

258 plantes, 84 poissons, 58 amphibiens, 22 reptiles, 18 oiseaux et 1 seul mammifère. Il y aurait, au total, 441 nouveaux venus dans la forêt amazonienne depuis 2010, sans compter les innombrables découvertes d'insectes et d'autres invertébrés. Le WWF (World Wide Fund for Nature) en a publié la liste sur internet, le 23 octobre, avec une sélection de photos.

10% des espèces connues dans le monde vivent en Amazonie

L’Amazonie abrite près de la moitié des forêts tropicales restantes sur la planète et au moins 10% des espèces connues dans le monde. 30 millions de personnes y vivent ainsi que des milliers d’espèces animales, telles que le jaguar, le dauphin de rivière, le lamantin, la loutre géante, le capibara, la harpie féroce, l’anaconda ou encore le piranha. Les nombreux habitats uniques de cette région importante sont riches de nombreuses espèces encore inconnues, que les scientifiques continuent de découvrir à une cadence surprenante.

La déforestation, menace pour la biodiversité...

La plupart des nouvelles espèces découvertes par les scientifiques n'ont que peu de représentants et vivent exclusivement en Amazonie, ce qui les rend particulièrement vulnérables à des menaces comme la déforestation. Malgré les efforts entrepris pour sa conservation, l’Amazonie perd en effet en moyenne 27.000 km2 de surface boisée chaque année à cause de la poursuite de l’abattage continuel des arbres, de l’exploitation minière et de la reconversion des terres.

... et pour la régulation du climat mondial

Pour le réseau international du WWF, particulièrement engagé dans la préservation de l'Amazonie avec son Initiative globale " Living Amazonia ", ces nouvelles découvertes confirment l'importance des aires protégées et de leur gestion durable. L'organisation environnementale rappelle que le rythme actuel de destruction des écosystèmes représente une menace sérieuse. Si la forêt continue de disparaître , l’Amazonie souffrira notamment de la diminution des précipitations et de l’augmentation de périodes de sécheresse. Cela aura un impact significatif sur la biodiversité de la région, pas seulement pour les richesses naturelles et les personnes qui en dépendent pour vivre, mais aussi pour la régulation du climat mondial : la forêt amazonienne est le poumon vert de la planète.

Focus sur les trois découvertes les plus étonnantes

Le singe Caquetá titi (Callicebus caquetensis ) a été découvert en 2010 dans le département colombien de Caquetá. Le Callicebus caquetensis est l'une des quelques 20 espèces de singes titi que l’on retrouve en Amazonie. Les bébés singes, selon les scientifiques, possèdent une caractéristique attachante: quand ils sont contents, ils ronronnent comme des chats.

Le singe Caquetá titi (Callicebus caquetensis ) a été découvert en 2010 dans le département colombien de Caquetá. Le Callicebus caquetensis est l'une des quelques 20 espèces de singes titi que l’on retrouve en Amazonie. Les bébés singes, selon les scientifiques, possèdent une caractéristique attachante: quand ils sont contents, ils ronronnent comme des chats.

L'Allobates amissibilis. Le nom latin de la grenouille grosse comme un ongle signifie "qui peut se perdre". La petite grenouille a été découverte dans la forêt Iwokrama en Guyane , une zone qui sera bientôt ouverte au tourisme.

L'Allobates amissibilis. Le nom latin de la grenouille grosse comme un ongle signifie "qui peut se perdre". La petite grenouille a été découverte dans la forêt Iwokrama en Guyane , une zone qui sera bientôt ouverte au tourisme.![]() Le piranha végétarien (Tometes camunani ) a été découvert pour la première fois en 2013 dans la région du Trombetas au Brésil.

Le piranha végétarien (Tometes camunani ) a été découvert pour la première fois en 2013 dans la région du Trombetas au Brésil.

►PLUS D'INFO

- Découvrez le Rapport Amazonie Vivante dix ans de découvertes : 1999-2009

- Le site du WWF France : cliquer ICI

- La liste complète du WWF : cliquer ICI

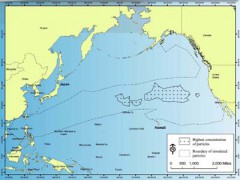

Une carte interactive pour suivre les particules radioactives

Une carte interactive pour suivre les particules radioactives Les déchets du tsunami japonais : le 51ème Etat américain

Les déchets du tsunami japonais : le 51ème Etat américain

La fin du trou noir

La fin du trou noir 6.000 espèces d'arbres rares potentiellement menacés d'extinction

6.000 espèces d'arbres rares potentiellement menacés d'extinction