Réchauffement climatique: les concentrations en pollen d'ambroisie allergisant pourraient quadrupler en Europe d'ici à 2050

Le réchauffement climatique fait aussi le malheur des allergiques. Photo archives "Sud Ouest" / Quentin Salinier

Rhinites, conjonctivites et crises d'asthme : avec le réchauffement climatique en cours, les allergiques ne sont pas près de laisser tomber mouchoirs, aérosols et traitements antihistaminiques. Explications.

Les pollens, marqueurs du changement climatique

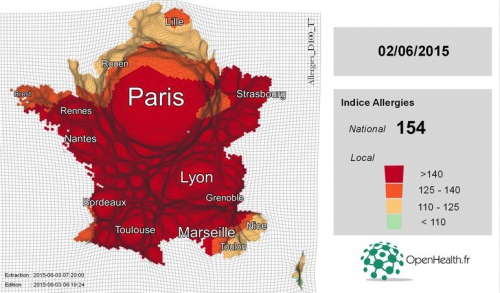

Carte de vigilance du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) datée du juin 2015.

Vingt millions de français, soit près d'un tiers de la population, sont allergiques aux pollens. Un phénomène à l'augmentation exponentielle : l'Hexagone ne comptait que 3,8% d'allergiques en 1968. Et le cauchemar n'est pas fini : l'OMS prévoit qu'une personne sur deux sera touchée d'ici à 2050, notamment en raison du changement climatique, ce que valide l'étude scientifique française réalisée sur le pollen d'ambroisie, publiée le 25 mai dernier, dans la revue "Nature Climate Change". Qu'on se le dise : tout comme l'élévation du niveau des océans, les pollens sont bel et bien un indicateur important du réchauffement climatique . Leur concentration suit en effet la courbe de la hausse des températures moyennes de la planète qui continuent de grimper.

Quatre fois plus de pollen d'ambroisie dans l'air en 2050

Les concentrations dans l'air du pollen d'ambroisie à feuilles d'armoise, une plante très allergisant, pourraient même avoir quadruplé en Europe à l'horizon 2050, selon les chercheurs du CNRS, du CEA, de l'INERIS et du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) qui ont travaillé en collaboration avec plusieurs instituts européens. Le changement climatique serait responsable des deux tiers de cette augmentation, le tiers restant étant dû à la colonisation naturelle de la plante (ruissellement et cours d'eau), renforcée par les activités humaines (transport routier, pratiques agricoles). Pour la santé humaine, la perspective est loin d'être anodine.

Les concentrations dans l'air du pollen d'ambroisie à feuilles d'armoise, une plante très allergisant, pourraient même avoir quadruplé en Europe à l'horizon 2050, selon les chercheurs du CNRS, du CEA, de l'INERIS et du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) qui ont travaillé en collaboration avec plusieurs instituts européens. Le changement climatique serait responsable des deux tiers de cette augmentation, le tiers restant étant dû à la colonisation naturelle de la plante (ruissellement et cours d'eau), renforcée par les activités humaines (transport routier, pratiques agricoles). Pour la santé humaine, la perspective est loin d'être anodine.

Ambrosia artemisiifolia, l'ennemie jurée des allergiques

Sous le joli nom d'Ambrosia artemisiifolia ne se cache pas l'ambroisie, boisson des dieux dans la mythologie grecque, mais une plante herbacée invasive d'origine nord-américaine, qui a pour signe distinctif un pollen très allergisant qui déclenche principalement des rhinites, des conjonctivites, des trachéites et des crises d'asthme souvent graves. Le pic de pollinisation de cette plante, qui a déjà colonisé en France la Bourgogne, l'Auvergne et la région Rhône-Alpes, a lieu en août et en septembre, allongeant ainsi, pour toutes les personnes sensibles, la période des allergies jusqu'à l'automne.

Plus de répit pour les allergiques

Après les pollens des graminées, du plantain ou encore du bouleau qui explosent au printemps et peuvent durer jusqu'en juillet, selon la météo et les régions du pays, les allergiques subissent une deuxième lame de pollens allergisants à la fin de l'été avec l'ambroisie. C'est cadeau. Le nez et les bronches de celles et ceux qui ont la malchance d'être aussi aussi allergiques le reste de l'année aux acariens et qui vivent en zone urbaine, n'ont alors plus de répit : la pollution de l'air aux particules fines provoque également des problèmes respiratoires, plus ou moins graves, chez ces personnes sensibles.

Après les pollens des graminées, du plantain ou encore du bouleau qui explosent au printemps et peuvent durer jusqu'en juillet, selon la météo et les régions du pays, les allergiques subissent une deuxième lame de pollens allergisants à la fin de l'été avec l'ambroisie. C'est cadeau. Le nez et les bronches de celles et ceux qui ont la malchance d'être aussi aussi allergiques le reste de l'année aux acariens et qui vivent en zone urbaine, n'ont alors plus de répit : la pollution de l'air aux particules fines provoque également des problèmes respiratoires, plus ou moins graves, chez ces personnes sensibles.

Le réchauffement climatique à la manoeuvre

L'évolution géographique de la contamination de l'air par les pollens dépend de plusieurs facteurs : la capacité de la plante à atteindre de nouveaux territoires via différents moyens de dispersion de ses graines, et le changement climatique qui permet à la plante de s'épanouir sur ces nouveaux territoires, expliquent les chercheurs. "Plusieurs études ont déjà montré que le réchauffement climatique permettra à l'ambroisie de s'établir dans des régions où le climat ne lui était auparavant pas favorable, soulignent-ils, sans toutefois quantifier l'augmentation des concentrations de son pollen dans l'air ambiant", précisent-ils. Grâce à leurs derniers travaux, c'est désormais chose faite.

La méthode

C'est grâce à plusieurs types de modèles numériques que les scientifiques ont pu quantifier l'effet du climat et des différents modes de dispersion des graines sur la concentration atmosphérique en pollen. Les premiers modèles simulent le changement climatique en fonction de la quantité de gaz à effet de serre qui pourrait être émise dans les années à venir par les activités humaines. Les seconds modélisent l'invasion de la plante, la production et le relâchement des pollens, et leur dispersion dans l'air.

L'emballement des pollens d'ambroisie

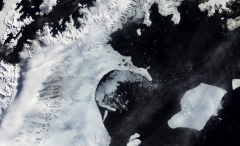

Les chercheurs ont ainsi déterminé que le facteur d'augmentation des concentrations du pollen d'ambroisie serait en moyenne de quatre, d'ici 2050. Mais aussi établi que le changement climatique était doublement responsable pour les deux tiers du phénomène. La hausse des températures, avec des automnes et des hivers plus doux, favorise l'expansion de l'ambroisie au Nord et au Nord-Est de l'Europe, renforcée à son tour par l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, facteur du développement de la végétation. Bref, si dans l'Antarctique la fonte des glaciers devient irréversible, dans nos campagnes et nos villes les émissions de pollen de l'ambroisie s'emballent.

Les chercheurs ont ainsi déterminé que le facteur d'augmentation des concentrations du pollen d'ambroisie serait en moyenne de quatre, d'ici 2050. Mais aussi établi que le changement climatique était doublement responsable pour les deux tiers du phénomène. La hausse des températures, avec des automnes et des hivers plus doux, favorise l'expansion de l'ambroisie au Nord et au Nord-Est de l'Europe, renforcée à son tour par l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, facteur du développement de la végétation. Bref, si dans l'Antarctique la fonte des glaciers devient irréversible, dans nos campagnes et nos villes les émissions de pollen de l'ambroisie s'emballent.

Le bouleau aussi

La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que le pollen des plantes comme l'ambroisie qui se multiplie. La saison des pollens des arbres, platanes, thuyas ou encore bouleaux, joue aussi désormais les prolongation. Le RNSA a ainsi observé une augmentation de 20% des pollens de bouleau ces vingt dernières années.

La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que le pollen des plantes comme l'ambroisie qui se multiplie. La saison des pollens des arbres, platanes, thuyas ou encore bouleaux, joue aussi désormais les prolongation. Le RNSA a ainsi observé une augmentation de 20% des pollens de bouleau ces vingt dernières années.

Obtenus dans le cadre du projet européen ATOPICA, les résultats de l'étude sur l'ambroisie doivent aussi permettre de mieux prévoir les concentrations de pollen et d'inscrire la plante dans les alertes de prévention contre l'allergie. "Il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place une gestion coordonnée de cette plante invasive au niveau européen par un suivi sur le long terme des pollens et une cartographie de la présence des plantes", alertent encore les chercheurs, qui ne cherchent pas pour le plaisir de chercher mais pour améliorer nos conditions de vie. Et qui trouvent. La preuve.

#maplanète #COP21

►PLUS D'INFO

- Pour lire l'étude "Effects of climate change and seed dispersal on airborne ragweed pollen loads in Europe" publiée par Nature Climate Change : cliquer ICI. Elle a pour auteurs le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (CNRS/CEA/UVSQ), le Laboratoire de météorologie dynamique (CNRS/Ecole Polytechnique/UPMC/ENS Paris), appartenant tous deux à l'Institut Pierre Simon Laplace, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CNRS/Université de Montpellier/EPHE), et l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) en collaboration avec l'université de Vienne, l'International Center For Theoretical Physics et l'Institut de recherche de Rothamsted.

- Sur le même sujet : deux articles du CNRS le journal sur l'allergie et sur l'impact du changement climatique sur la santé.

►LIRE AUSSI

- Les articles de Ma Planète sur le réchauffement climatique : cliquer ICI

Depuis la mi-mai, l'

Depuis la mi-mai, l' Quant au célèbre

Quant au célèbre La péninsule Antarctique est l'une des régions du monde qui se réchauffent le plus rapidement, avec une hausse des températures de + 2,5 ° Celsius depuis 50 ans. L'an dernier, le glaciologue et climatologue

La péninsule Antarctique est l'une des régions du monde qui se réchauffent le plus rapidement, avec une hausse des températures de + 2,5 ° Celsius depuis 50 ans. L'an dernier, le glaciologue et climatologue

Plateforme de jeux d’initiation à l’ornithologie, Cui Cuizz s’adresse à tous ceux, petits et grands qui souhaitent apprendre à identifier les 120 oiseaux les plus communs, à travers leurs caractéristiques physiques, leur apparence et leur chant.

Plateforme de jeux d’initiation à l’ornithologie, Cui Cuizz s’adresse à tous ceux, petits et grands qui souhaitent apprendre à identifier les 120 oiseaux les plus communs, à travers leurs caractéristiques physiques, leur apparence et leur chant. Chaque joueur peut en effet s’enregistrer pour disposer d’un compte qui mémorise ses scores et sa progression : meilleurs scores obtenus, espèces débloquées… un tableau de classement vous permettra même de comparer votre progression à celle de vos amis.

Chaque joueur peut en effet s’enregistrer pour disposer d’un compte qui mémorise ses scores et sa progression : meilleurs scores obtenus, espèces débloquées… un tableau de classement vous permettra même de comparer votre progression à celle de vos amis.