Littoral atlantique : pourquoi y a-t-il encore du sable cet été sur nos plages ?

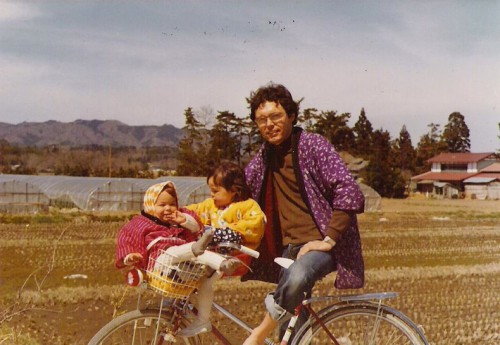

La plage du Porge (Gironde), juillet 2014. Photo Ma Planète

Cet hiver, l'érosion a fait des ravages sur le littoral atlantique et sur certaines plages de la région, des quantités phénoménales de sable avaient carrément disparu, emportées par une succession hors norme de tempêtes d'une rare violence.

En mars dernier, en Gironde, à certains endroit, on ne voyait plus que l'alios affleurer (photo ci-contre, vers Soulac), ailleurs, il n'y avait plus de dunes, mais des falaises abruptes dominant une bande sableuse qui disparaissait à marée haute, comme au Porge. Ailleurs encore, plus de plage du tout, comme à la plage centrale de Lacanau.

En mars dernier, en Gironde, à certains endroit, on ne voyait plus que l'alios affleurer (photo ci-contre, vers Soulac), ailleurs, il n'y avait plus de dunes, mais des falaises abruptes dominant une bande sableuse qui disparaissait à marée haute, comme au Porge. Ailleurs encore, plus de plage du tout, comme à la plage centrale de Lacanau.

Pourtant, on peut installer à nouveau sa serviette sur la plage cet été. Pourquoi et comment les plages se ré-ensablent-elles ? Ou pas ? Le point avec l'océanographe bordelaise Virginie Lafon du bureau d'études aquitain Géo-Transfert, une cellule de Transfert de Technologie de l'Adera.

Un littoral atlantique menacé par l'érosion

La scientifique campe le décor: "Pour bien comprendre la question des plages du littoral atlantique, il faut d'abord savoir que le littoral aquitain est fortement sujet à l'érosion et à la submersion marine, et que le changement climatique accentue ces phénomènes". C'est d'ailleurs ce que souligne le rapport "Prévoir pour agir : la région Aquitaine anticipe le changement climatique", piloté par le scientifique Hervé Le Treut et publié en octobre 2013. Pour finir les présentations d'usage : la côte aquitaine fait 270 km de long de l'embouchure de la Gironde à celle de la Bidassoa. De la Pointe de Grave (Gironde) à la Pointe Saint-Martin (Pyrénées- Atlantiques), plages et dunes sableuses s'étendent sur 230 km. Au sud, les falaises rocheuses de la Côte basque alternent avec des plages sableuses de poche sur 40 km. "Le risque de submersion concerne aussi bien les zones sableuses que rocheuses, mais de manière différente", indique Virginie Lafon.

Pourquoi le sable s'en va ?

La perte de sable est un phénomène naturel qui protège en réalité la plage. "Tous les hivers, les plages perdent du sable qui se stocke sous l'eau à quelques centaines de mètres. Ce stock sous-marin permet d'atténuer la houle et protège donc naturellement la plage", explique Virginie Lafon. "L'été à la faveur de houles moins fortes, le sable remonte pour reconstituer la plage. C'est cet équilibre qui permet aux plages de rester stables, grosso modo". Comme quoi, la nature est bien faite. Mais ça, on le savait déjà.

La fragilité des plages bétonnées

La fragilité des plages bétonnées

Donc, tout ce sable évacué manu militari par l'océan en furie cet hiver, doit pouvoir remonter ? "Oui, mais peut être pas d'un coup", explique l'océanographe. "D'abord parce que, par endroit, le trait de côte du littoral aquitain a reculé de 10 mètres ou plus, à la suite des tempêtes et houles de l'hiver dernier. Et pas partout. Vous voyez immédiatement le problème d'une plage bétonnée : elle ne peut fournir du sable en stockage sous-marin ce qui auto-alimente sa fragilité... et aussi celle de l'ouvrage bétonné. Et pour autant, chaque hiver, le sable s'en va : il est puisé sur la plage dont le niveau baisse inexorablement." D'ailleurs, dans ce cas de figure, fait remarquer la scientifique, "souvent, il n'y a même plus de plage : tout l'estran disparaissant à marée haute". On pense bien sûr à Lacanau, où il a fallu faire de gros travaux pour redonner un front de mer à la cité balnéaire, après les tempêtes hivernales (photo ci-dessus).

Une plage naturelle résiste mieux

Une plage naturelle résiste mieux

La tentation est ensuite de construire des ouvrages pour protéger les plages bétonnées. Mais, selon la spécialiste, au final, latéralement, ils ont toujours des effets néfastes, alors que les plages naturelles, comme celles du Porge, du Grand Crohot, ou du Lion, au sud de Lacanau (Gironde) résistent mieux, car elles s'auto-protègent et finalement la dune peut aussi donner du sable pour les reconstituer. "Bien sûr, ça recule aussi, mais plus doucement. Enfin, sauf pour les zones qui de toute façon reculent trop vite, comme à Soulac, en Gironde (ci-dessus), qui n'est pas bétonnée, mais où le profil naturel est bien souvent en falaise du fait de l'érosion naturelle très intense", complète Virginie Lafon.

►LIRE AUSSI

-

Télévision. Mais où est donc passé tout le sable ? Ce soir, Arte mène l'enquête

-

Les articles de Ma Planète sur l'érosion du trait de côte : cliquer ICI

►PLUS D'INFO

Comment lutter contre l'érosion du littoral ? Parfois, il faut savoir aussi se défendre contre la nature... Contre les assauts des vagues, le ministère de l'Ecologie et du développement durable distingue deux types de techniques. Les techniques dites souples, avec une approche plus environnementale, et les techniques dites dures qui ont la caractéristique de figer le trait de côte. Souvent combinées les unes avec les autres, elles peuvent aussi présenter des inconvénients.

- Les techniques "souples"

Conçues pour travailler avec la nature, elles intègrent la dynamique naturelle du littoral et la mobilité du trait de côte. Parmi elles, le ré-ensablement des plages, largement utilisé, implique l’extraction de sable au large des côtes, et produit à son tour des impacts sur les écosystèmes locaux. Ces techniques n’offrent généralement pas de solution permanente aux pertes de sédiments. Il est donc nécessaire de connaître les zones à recharger et le profil d’équilibre de chaque plage pour permettre un rechargement optimal. La plantation de végétaux, la pose de rideaux brise-vent, le recouvrement par des branchages végétaux, vise à fixer les dunes et les protéger du vent. Pour les côtes rocheuses à falaises, instables en raison de la combinaison de nombreux facteurs (érosion marine en pied de falaise, glissements de terrains, écroulement, effondrement), plusieurs techniques sont souvent combinées. Elles consistent à protéger le pied de la falaise, à éliminer les ruissellements et les infiltrations, et à la protéger contre l’érosion de surface. Les récifs artificiels, les atténuateurs de courant à base d’éléments filiformes disposés en épis, ainsi que les pieux hydrauliques sont aussi utilisés pour permettre la dispersion de la houle et limiter l’érosion.

- Les techniques "dures"

Il s'agit là de construire et de mettre en place des ouvrages solides, afin de maintenir le trait de côte ou de modifier l’évolution de sa configuration. Ce sont soit des ouvrages longitudinaux, qui visent à fixer le trait de côte, constitués le plus souvent de pierres maçonnées et d’enrochements. Soit des ouvrages transversaux, qui favorisent la retenue des sédiments, tels que les épis, les structures en géotextiles, ou les brise-lames. Ces ouvrages, comme pour les techniques dites souples, sont souvent combinés pour optimiser les résultats et ont aussi des impacts sur la configuration des zones du littoral voisines.

1.

1.  2.

2. 3.

3. 4.

4. 5.

5.

Une vague de chaleur qui s'accentue

Une vague de chaleur qui s'accentue