Mortalité estivale des abeilles : la France est le pays le plus touché en Europe

Abeille butinant des fleurs. Photo archives Sud Ouest / Xavier Léoty

Le déclin des abeilles, pollinisatrices indispensables à la biodiversité et à l'agriculture, est un phénomène mondialement connu depuis le milieu des années 1990 et qui porte préjudice à la survie des végétaux. Pour la première fois, une étude européenne évalue plus précisément la disparition des petites ouvrières de la pollinisation et produit une cartographie inédite : le nord de l'Europe est plus touché que le sud, et la France se distingue comme le pays où la mortalité est, de loin, la plus élevée au cours de la saison apicole.

"Epilobee"

"Epilobee"

L'étude "Epilobee", présentée à Bruxelles le 7 avril, est une première scientifique. Menée dans dix-sept pays membres de l'Union européenne, elle y compare l'état de santé des ruchers grâce à l'utilisation de "critères harmonisés" pour mesurer le taux de mortalité des abeilles domestiques. L'enquête est d'envergure. Coordonnée par le laboratoire de l'Anses à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes), laboratoire européen de référence pour la santé des abeilles, elle se base sur les observations de 1.350 inspecteurs, qui ont visité à trois reprises (automne 2012, printemps 2013, été 2013) quelque 31.800 colonies d'abeilles dans 3.300 ruchers.

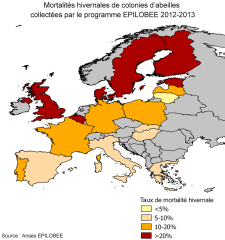

Mortalité en hiver : le nord est le plus touché

Pour la mortalité en hiver, période où les abeilles meurent le plus, le nord apparaît le plus touché, avec des taux qui dépassent régulièrement les 20% : 33,6% en Belgique, 28,8% au Royaume Uni, 28,7% en Suède et plus de 23% en Estonie et en Finlande. Au sud de l'Europe, la situation semble moins grave, avec un taux de mortalité qui reste "normal", soit en-deçà de 10%, dans plusieurs pays comme en Italie (5,3%), la Grèce (6,6%) ou encore l'Espagne (9,5%). La France (14,1%), comme l'Allemagne (13,6%) ou la Pologne (14,8%) se situent à un niveau intermédiaire. Un clivage nord-sud qui s'explique en partie par le climat, mais pas seulement, selon l'Anses.

Surmortalité des abeilles françaises en saison apicole

Surmortalité des abeilles françaises en saison apicole

Lors de la saison de production de miel, entre le printemps et l'été, l'étude met en évidence une mortalité des abeilles globalement moins importante qu'en hiver. Avec l'exception notoire de la France, où le taux atteint 13,6%, ce qui en fait le seul des 27 pays étudiés avec une mortalité supérieure à 10% à cette période-clé. Par ailleurs, les apiculteurs sont les premiers à le déplorer, la production de miel a diminué en France de moitié entre 1995 et 2013 malgré un nombre de ruches similaire.

Et les pesticides ?

Pour cerner les causes de mortalité, l'étude s'est intéressée à la présence ou non d'agents pathogènes (bactéries, virus, acariens), en notant sans surprise la présence des deux plus importants que sont Varroa, un acarien, et le Nosema, un champignon. Mais, très étrangement, elle ne porte pas sur les pesticides, soupçonnés pourtant de contribuer grandement aux déclins des pollinisateurs. Pas une seule fois le mot n'apparaît dans les 30 pages du rapport et aucune mesure de pesticide na été effectuée dans les ruches analysées. Pourquoi cette absence ? Les pesticides n'ont pas été écartés du champ de l'étude pour des raisons "politiques", mais "techniques", plusieurs laboratoires européens associés aux travaux n'ayant pas forcément les capacités de mener ces analyses, justifie l'Anses. Une limite de taille aux résultats de l'enquête, qui ne manque pas de susciter des commentaires critiques de la part d'une partie de la communauté scientifique.

La France est le premier pays européen pour sa consommation de phytosanitaires

L'étude, financée à hauteur de plus de 3 millions d'euros par la Commission européenne, doit être reconduite cette année. L'Anses indique travailler à une "harmonisation" des techniques de dosage des pesticides pour mieux prendre en compte ce sujet. Il faudra bien en passer par là : en France, où la mortalité estivale est plus élevée qu'ailleurs en Europe, les résultats semblent exclure la responsabilité unique des pathogènes naturels. Or, l'Hexagone est le troisième pays plus gros consommateur de pesticides au monde, derrière les Etats-Unis et l'Inde, et le premier en Europe. On se rappelle que la consommation de produits phytosanitaires y a augmenté de 2,6 % entre 2008 et 2010. Et ce, alors que le plan dit "Ecophyto" de réduction des pesticides prévoyait une réduction de 50 % de l'usage des produits phytosanitaires d'ici à 2018... A contrario, d'autres pays interdisent l'usage des pesticides, comme l'Italie ou l'Allemagne pour le maïs, les Pays-Bas pour traiter les plantes qui attirent les abeilles et la Slovénie pour toutes les plantes.

On se rappelle aussi qu'au moment où les apiculteurs accusaient une chute de production de miel en 2013et bataillaient pour obtenir le durcissement des restrictions des pesticides afin de stopper la mortalité des abeilles, le 15 janvier dernier,le Parlement européen rejetait, une résolution rendant obligatoire l’étiquetage du pollen OGM contenu dans le miel. Finalement, l'absence du critère des pesticides dans l'enquête européenne n'est peut-être pas si étrange que cela.

►PLUS D'INFO

- L'étude Epilobee sur le site du Parlement européen (en anglais) : cliquer ICI

- La présentation des résultats d'Epilobee sur le site de l'Anses : cliquer ICI

►LES ABEILLES EN CHIFFRES

- 13 millions de colonies manquantes au sein de l'Union européenne pour polliniser les cultures selon une étude publiée en janvier. Le continent ne disposerait que des deux tiers de colonies d'abeilles nécessaires à une pollinisation optimale.

- 70% C'est la proportion des plantes sauvages ou cultivées en France qui dépendent de la pollinisation assurée par les abeilles et les pollinisateurs sauvages (bourdons, abeilles sauvages...)

►LIRE AUSSI

- Pollinisation des cultures : mais où sont les abeilles ?

- Tous les articles de Ma Planète sur la mortalité des abeilles : cliquer ICI

- Tous les articles de Ma Planète sur les pesticides : cliquer ICI

Réduire à 50% la part du nucléaire d'ici à 2025

Réduire à 50% la part du nucléaire d'ici à 2025

L’Observatoire du nucléaire

L’Observatoire du nucléaire  "Ecologique" : une mention à manipuler avec précaution

"Ecologique" : une mention à manipuler avec précaution Un pavé dans la mare verte de l'automobile électrique

Un pavé dans la mare verte de l'automobile électrique Pas de "vertitude" à 100% pour l'automobile

Pas de "vertitude" à 100% pour l'automobile