Climat : la fonte de l'Antarctique s'accélère et devient irréversible

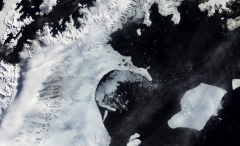

Un glacier dans l'Antarctique en 2007. Archives AFP

Ca chauffe sérieusement pour la planète. A six mois de la COP21, la grande Conférence internationale sur le climat de Paris (30 novembre-15 décembre 2015), les signaux d'"alerte rouge" se multiplient du nord au sud, et clignotent dans tous les sens.

De l'Inde à l'Antarctique

Depuis la mi-mai, l'Inde subit une vague de chaleur sans précédent qui avait tué ce samedi plus de 2.200 personnes en une dizaine de jours. Les températures, de + 4°C à +5°C par rapport aux normales saisonnières, ont atteint lundi dernier 47° C dans l'Andhra Pradesh, un Etat située au sud-est du pays, le plus touché par la catastrophe météorologique. Dans l'ouest de l'Antarctique, selon une étude publiée par la revue américaine "Science" le 22 mai dernier, la fonte des glaciers du pôle Sud qui s'est accélérée brusquement depuis 2009, devient irréversible et contribue de manière importante à la hausse du niveau des océans : la calotte de l'Antarctique de l'Ouest contient à elle seule assez de glace pour ajouter 3 mètres au niveau des océans.

Depuis la mi-mai, l'Inde subit une vague de chaleur sans précédent qui avait tué ce samedi plus de 2.200 personnes en une dizaine de jours. Les températures, de + 4°C à +5°C par rapport aux normales saisonnières, ont atteint lundi dernier 47° C dans l'Andhra Pradesh, un Etat située au sud-est du pays, le plus touché par la catastrophe météorologique. Dans l'ouest de l'Antarctique, selon une étude publiée par la revue américaine "Science" le 22 mai dernier, la fonte des glaciers du pôle Sud qui s'est accélérée brusquement depuis 2009, devient irréversible et contribue de manière importante à la hausse du niveau des océans : la calotte de l'Antarctique de l'Ouest contient à elle seule assez de glace pour ajouter 3 mètres au niveau des océans.

56 milliards de tonnes de glaces par an

Au total, selon les chercheurs, ce sont 56 milliards de tonnes de glace qui fondent dans cette région chaque année et dont les eaux rejoignent l'océan. Soit plus du tiers de la perte totale de masse de la calotte polaire, évaluée à 142 milliards de tonnes par an par le Giec, de 2003 à 2011. En 5 ans, les glaciers de l'Ouest de l'Antarctique se sont convertis en 300.000 milliards de litres d'eau, de quoi contribuer à une hausse de la mer Méditerranée de 12 centimètres.

Le glacier Larsen en voie disparition

Quant au célèbre glacier Larsen(photo NASA ci-contre),une épaisseur de plus de 200 m, situé sur flanc est de la péninsule antarctique depuis 10.000 ans, il est en passe de disparaître. Il a déjà perdu deux morceaux – le « A » en 1995 et le « B » en 2002. La partie la plus rapprochée de la côte a tellement fondu depuis 20 ans qu'elle risque de disparaître maintenant à son tour d'ici à 2020, selon une recherche du British Antarctic Survey publiée la semaine dernière.

Quant au célèbre glacier Larsen(photo NASA ci-contre),une épaisseur de plus de 200 m, situé sur flanc est de la péninsule antarctique depuis 10.000 ans, il est en passe de disparaître. Il a déjà perdu deux morceaux – le « A » en 1995 et le « B » en 2002. La partie la plus rapprochée de la côte a tellement fondu depuis 20 ans qu'elle risque de disparaître maintenant à son tour d'ici à 2020, selon une recherche du British Antarctic Survey publiée la semaine dernière.

La fonte des glaces en Antarctique, comment ça marche?

Le réchauffement des océans, en faisant fondre la partie flottante de l'extrémité du glacier - la plate-forme - lui permet d'avancer plus facilement vers la mer. Cette accélération fait reculer la ligne d'échouage du glacier qui sépare la partie du glacier qui repose sur le socle rocheux de sa partie flottante. Elle se retrouve alors dans une zone où la pente du sol favorise l'écoulement d'un courant chaud vers la base du glacier. Comme avec la fonte du glacier, l'eau de mer touche une surface de glace de plus en plus étendue, le phénomène s'accélère naturellement. Ses conséquences pourraient être catastrophiques à terme pour la hausse du niveau des mers et pour l'équilibre climatique de la planète, car tous les glaciers de la péninsule se terminent par une langue de glace dans la mer.

La péninsule Antarctique est l'une des régions du monde qui se réchauffent le plus rapidement, avec une hausse des températures de + 2,5 ° Celsius depuis 50 ans. L'an dernier, le glaciologue et climatologue Eric Rignot, de l'UC Irvine-NASA, l'un des plus grands spécialistes de la question, estimait qu'un tiers de la calotte occidentale pourrait avoir fondu d'ici 100 ou 200 ans. Le scientifique français, installé en Californie, indiquait en outre que le phénomène semblait irréversible.

La péninsule Antarctique est l'une des régions du monde qui se réchauffent le plus rapidement, avec une hausse des températures de + 2,5 ° Celsius depuis 50 ans. L'an dernier, le glaciologue et climatologue Eric Rignot, de l'UC Irvine-NASA, l'un des plus grands spécialistes de la question, estimait qu'un tiers de la calotte occidentale pourrait avoir fondu d'ici 100 ou 200 ans. Le scientifique français, installé en Californie, indiquait en outre que le phénomène semblait irréversible.

#COP21 #maplanete

►PLUS D'INFO

- Pour lire l'étude"Dynamic thinning of glaciers on the Southern Antarctic Peninsula"publiée dans Science : cliquer ICI

►LIRE AUSSI

- Tous les articles de Ma Planète sur le réchauffement climatique : cliquer ICI

- Tous les articles de Ma Planète sur la fonte des glaces: cliquer ICI

- Arctique et Antarctique : chaleur sur les pôles

Planté sur 4 millions d’hectares, le

Planté sur 4 millions d’hectares, le heurs avaient pour objectif de détecter les mutations qui affectent la survie de ces arbres, selon qu'il s'agisse d'une sécheresse chronique ou d'une canicule extrême, comme celle de 2003, pour les incorporer ultérieurement dans les modèles et repérer les pins maritimes qui possèdent des mutations favorables pour faire face aux épisodes de sécheresse qui pourraient s'intensifier avec le réchauffement climatique. Pour ce faire, ils ont planté 19 de ces populations dans le nord-est de l'Espagne dans un site à climat beaucoup plus sec que celui des Landes de Gascogne, et mesuré leur survie durant cinq ans (photo de la zone test ci-contre).

heurs avaient pour objectif de détecter les mutations qui affectent la survie de ces arbres, selon qu'il s'agisse d'une sécheresse chronique ou d'une canicule extrême, comme celle de 2003, pour les incorporer ultérieurement dans les modèles et repérer les pins maritimes qui possèdent des mutations favorables pour faire face aux épisodes de sécheresse qui pourraient s'intensifier avec le réchauffement climatique. Pour ce faire, ils ont planté 19 de ces populations dans le nord-est de l'Espagne dans un site à climat beaucoup plus sec que celui des Landes de Gascogne, et mesuré leur survie durant cinq ans (photo de la zone test ci-contre). Il n'y a pas que le pin maritime dans nos forêts. L'Inra-Aquitaine s'intéresse aussi de près à l'ADN du chêne. Ses équipes de recherche associées au CEA viennent de séquencer le génome du

Il n'y a pas que le pin maritime dans nos forêts. L'Inra-Aquitaine s'intéresse aussi de près à l'ADN du chêne. Ses équipes de recherche associées au CEA viennent de séquencer le génome du  Ces recherches faciliteront également l’identification des gènes impliqués dans l'adaptation à l'environnement ou dans les relations symbiotiques entre leurs racines et les champignons comme le mycélium de la truffe. Elles permettront aussi l’identification des gènes responsables de la biosynthèse des extractibles du bois, tels que les tannins et whisky lactone, qui confèrent leur saveur et leur goût aux vins et alcools. Au plan de l’évolution, la séquence du génome du chêne permet d'ores et déjà aux chercheurs d’analyser plus finement les processus d’adaptation locale qui expliquent la diversité de ces arbres qui ont colonisé des milieux très diversifiés et donné naissance aux forêts qui peuplent nos paysages.

Ces recherches faciliteront également l’identification des gènes impliqués dans l'adaptation à l'environnement ou dans les relations symbiotiques entre leurs racines et les champignons comme le mycélium de la truffe. Elles permettront aussi l’identification des gènes responsables de la biosynthèse des extractibles du bois, tels que les tannins et whisky lactone, qui confèrent leur saveur et leur goût aux vins et alcools. Au plan de l’évolution, la séquence du génome du chêne permet d'ores et déjà aux chercheurs d’analyser plus finement les processus d’adaptation locale qui expliquent la diversité de ces arbres qui ont colonisé des milieux très diversifiés et donné naissance aux forêts qui peuplent nos paysages.

Plateforme de jeux d’initiation à l’ornithologie, Cui Cuizz s’adresse à tous ceux, petits et grands qui souhaitent apprendre à identifier les 120 oiseaux les plus communs, à travers leurs caractéristiques physiques, leur apparence et leur chant.

Plateforme de jeux d’initiation à l’ornithologie, Cui Cuizz s’adresse à tous ceux, petits et grands qui souhaitent apprendre à identifier les 120 oiseaux les plus communs, à travers leurs caractéristiques physiques, leur apparence et leur chant. Chaque joueur peut en effet s’enregistrer pour disposer d’un compte qui mémorise ses scores et sa progression : meilleurs scores obtenus, espèces débloquées… un tableau de classement vous permettra même de comparer votre progression à celle de vos amis.

Chaque joueur peut en effet s’enregistrer pour disposer d’un compte qui mémorise ses scores et sa progression : meilleurs scores obtenus, espèces débloquées… un tableau de classement vous permettra même de comparer votre progression à celle de vos amis.